|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

كانون الثاني 2009 العدد (10) |

مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا |

January 2009 No (10) |

||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||

|

منبر البيئة والتنمية:

|

||||||||||||||||

|

الاقتصاد الإنتاجي المقاوم في مواجهة الحصار والتجويع وحرب الإبادة

جورج كرزم

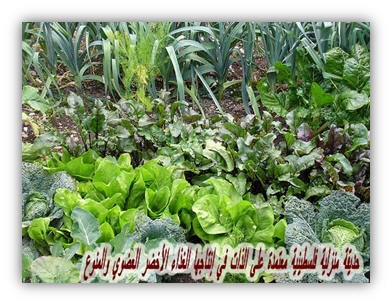

لقد ثبت أننا في ظل الاحتلال الاستيطاني الاقتلاعي الجاثم على صدورنا، لا مجال ولا مستقبل للحديث عن تنمية اقتصادية لدينا إلا في إطار اقتصاد مقاوم للاحتلال وداعم للمقاومة الوطنية الشعبية؛ وذلك بعكس كل الثرثرة وطحن الكلام الدائرين حول "التنمية" في الضفة الغربية وقطاع غزة في أوساط العديد من "خبراء التنمية" و"المانحين"، تحت أغلفة تنموية وبيئية وإغاثية، بمضامين سياسية أيديولوجية بحتة، علما بأن "التنمية الديمقراطية" التي طالما تغنت بها الإمعات "التنموية" تحولت فجأة، في قطاع غزة، إلى عملية تجويع وقتل جماعي لأكثر من مليون فلسطيني، في أبشع جريمة حرب معاصرة، بتخطيط وتنفيذ إسرائيليين، وبمشاركة مباشرة من العديد من أساطين "التنمية" الأميركيين والأوروبيين والدوليين والعرب، فضلا عن الفلسطينيين الرسميين والشياطين الخرس الساكتين عن الحق... والمقصود بنموذج اقتصاد المقاومة هو ذلك الاقتصاد المستند إلى تدعيم البنية الإنتاجية الزراعية والصناعية الوطنية الشعبية، المتمحورة داخليا في السوق المحلية، والتي تنتج الاحتياجات الأساسية للشرائح الشعبية؛ وبالتالي تحررنا من التحكم الصهيوني في عملية إطعامنا وتجويعنا، وذلك من خلال إطلاق العنان للحريات والمبادرات الشعبية المعتمدة على الذات والمشاريع الإنتاجية العامة، والتكامل القطاعي، والنشاطات الزراعية غير الرسمية التي تتميز بالتنوع الإنتاجي والتي توفر الأمن الغذائي للناس. وقد لمسنا مؤخرا، إرهاصات هذا التوجه التنموي المقاوم في قطاع غزة، حيث انبثقت العديد من المبادرات الانتاجية المستدامة اقتصاديا وبيئيا، الفردية والشعبية الذاتية، مثل: زراعات الفطر، والزراعات على الأسطح (بتوجيه وتشجيع ودعم من مركز معا)، والاستزراع السمكي، وإنتاج الكهرباء الشمسية، وغير ذلك، بعيدا عن لؤم وخبث العديد من "المانحين" الأجانب والعرب المساهمين في حصار وتجويع مئات آلاف الأطفال، فضلا عن التواطؤ العربي – الفلسطيني الرسمي المتساوق مع المحتل. وفي المحصلة، يعني اقتصاد المقاومة تشجيع وتنمية ثقافة الإنتاج والادخار بديلا لثقافة الاستهلاك والإلحاق. إن الحصار والتجويع الهمجيين المفروضين على مليون ونصف مليون غزي، وتفاقم البطالة والفقر وتدني معدل الأجور والتآكل الكبير في الدخول وارتفاع الأسعار بشكل عام في الضفة الغربية وقطاع غزة، تثبت يوما بعد يوم صحة المنظور التنموي البديل الداعي إلى الإنتاج المحلي من أجل الاستهلاك المحلي، وبخاصة عبر المبادرات الإنتاجية الشعبية المعتمدة على الذات والتي تنتج الغذاء الأساسي للناس، تطبيقا لمبدأ الاستفادة من مواردنا المحلية وعلى رأسها الأرض لتلبية احتياجاتنا المحلية، بدلا من إشباع رغبات الأسواق الخارجية وقلة من الناس المتكسبين؛ وبالتالي إعادة إنتاج البطالة والفقر والجوع. ومن الواضح، أن البنية الاستهلاكية والطفيلية الحالية لكل من اقتصاد السوق (القطاع الخاص) من جهة، والقطاع العام، من جهة أخرى، غير قادرة وحدها على امتصاص العدد الضخم من العاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ الأمر الذي يبرز أهمية الاقتصاد الإنتاجي غير الرسمي الذي يشكل المتنفس الوحيد عمليا لفائض احتياطي الطاقة البشرية المحلية، ليس فقط العاطلة عن العمل، بل أيضا العديد من عمالنا وموظفينا الذين يتقاضون أجور الفقر. إذ بإمكان الأخيرين تعويض أجورهم المتدنية جدا، عبر ممارستهم نشاطات إنتاجية "غير رسمية" (ليس بالضرورة زراعية فقط) تؤمن لهم دخلا إضافيا أو سلعا استهلاكية أساسية لعائلاتهم، وتعطيهم شعورا أكبر بالأمن المعيشي وتقلل من تبعيتهم الكلية للجهة التي تشغلهم. والجانب الأهم في إنجاح هذا التوجه التنموي غير الرسمي هو ضمان الحريات الإنتاجية المحلية والمشاركة الشعبية في العملية التنموية. وذلك كبديل "لمشاريع التشغيل الطارئة" لتي لا توفر سوى فرص عمل مؤقتة ومحدودة جدا، وفي إطار "الأعمال الخيرية" التي تعتبر إنفاقا عبثيا للأموال ولا تولد أي فائض اقتصادي محلي، فضلا عن كونها تبديدا لطاقة العمال الإنتاجية.

أخذ زمام المبادرة الإنتاجية وبدلا من بعثرة الأموال والموارد في ممارسات إنتاجية أو استهلاكية غير متداخلة، وتتطلب تبعية كبيرة للمدخلات الخارجية، وتولد مخلفات لا يعاد تدويرها في نفس النظام الإنتاجي، بإمكاننا دائما بلورة نشاطات إنتاجية (نباتية وحيوانية وغيرها) متداخلة ومتنوعة، وذات مدخلات خارجية ضئيلة جدا؛ بحيث يعاد استخدام المخلفات العضوية، سواء على مستوى الإنتاج الزراعي الكبير (التجاري) أم الإنتاج المنزلي الذي يبقى (نسبيا) تحت تحكم الأسرة، وبإمكانه توفير كل أو معظم احتياجات الأسرة الغذائية، وبالتالي إحداث تخفيض كبير في نفقات الأسرة التي معظمها عبارة عن مصاريف لشراء الغذاء المكلف بالنسبة لغالبية الأسر الفلسطينية؛ هذا فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي الأسري والاعتماد على الذات، غذائيا، في مواجهة البطالة وانعدام الأمن الوظيفي وعدم الاستقرار الاقتصادي – الاجتماعي، بالإضافة لضمان استهلاك الأسرة غذاء صحيا وخاليا من الكيماويات الممرضة. وبإمكان هذا التوجه التنموي الإنتاجي المعتمد على الذات إحياء تقاليد السنتين الأوليين لانتفاضة عام 1987، والمتمثلة في العطاء الإنتاجي والتعاون التبادلي بين الأسر والأفراد في مجال الإنتاج والبذور والعمل وغير ذلك، سواء في القرية أم في المدينة. وذلك علاوة على إنتاج بعض الفائض بهدف التسويق. وهذا يعني أخذ زمام المبادرة الإنتاجية، بدلا من انتظار الخلاص من الخارج. وفي المحصلة، التأسيس لعملية تغيير بنيوي جذري في أنماط توليد الدخل، بالاستفادة من مختلف الموارد المتاحة. وهنا نتساءل: أليس بمقدورنا تبني سياسة تنموية رسمية وشعبية، تعمل على توجيه فائض قوة العمل والعاملين غير المنتجين الذين يمارسون البطالة المقنعة في المؤسسات العامة والرسمية، إلى العمل في الأرض وتأهيلها وزراعتها، وبالتالي الانتفاع من محصولها لتلبية احتياجاتنا الغذائية الأساسية؟ الأمر الذي يتطلب توفير الحماية الشعبية والرسمية للمنتجين والمنتجات الغذائية المحلية. ومن نافلة القول، أن الزراعة تعد أهم مورد معيشي واقتصادي لشعبنا، ناهيك عن كونها مكونا أساسيا من مكونات تراثنا وثقافتنا، علما أن إنتاجنا الزراعي، في الماضي غير البعيد، كان خيرا ومتنوعا، وتمتع ريفنا الفلسطيني باكتفاء ذاتي في كل احتياجاته الغذائية. أما اليوم، فقد تحولت قطاعات واسعة من شعبنا إلى عاطلة عن العمل، بل وجائعة. وفي المقابل، وبالإضافة لمصادرة إسرائيل ونهبها لمئات آلاف الدونمات من أخصب أراضينا الزراعية، هناك مساحات لا يستهان بها من الأراضي الصالحة للزراعة لكنها غير مستغلة، فضلا عن الأراضي المباشرة حول المنازل والتي تملؤها الأشواك والأعشاب الضارة، والتي بإمكاننا زراعتها والاستفادة من إنتاجها. بل، أحيانا كثيرة، وكأن هذا الإهمال للأرض غير كاف، نجد البنايات التجارية وقد ارتفعت فجأة، على حساب الأرض الصالحة للإنتاج الزراعي. كما أن هناك مباني وعقارات ومواقع كثيرة مهملة ومهجورة، فلماذا لا تقام في هذه المواقع المبادرات المجتمعية المنتجة في الزراعة وتربية الحيوانات والتصنيع الزراعي والغذائي، وتنمية المواقع باتجاه تدوير وإعادة استخدام المصادر والنفايات والمياه العادمة والحصاد المائي، ونشاطات لتحسين بيئتنا وتطوير أنظمة وطرق جديدة للإنتاج والتصنيع الغذائيين، وغير ذلك من النشاطات المجتمعية المنتجة ذات المدخلات الخارجية القليلة، مثل الطاقة الطبيعية من الشمس والرياح وتنقية المياه للشرب والزراعة؟ هناك إمكانيات واسعة للقيام بنشاطات طلابية وشبابية جماعية، وذلك بزراعة الأراضي في مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا العامة. كما أن بإمكاننا القيام بنشاطات زراعية جماعية في الأراضي غير المستغلة والمهملة، في حاراتنا وأحيائنا، فضلا عن الزراعة والتصنيع الغذائي، وتربية الحيوانات في العديد من المباني والعقارات والمواقع المهملة أو المهجورة، في حارتنا أو مدينتنا أو قريتنا أو مخيمنا، وبإمكاننا تأهيل مساحات الأراضي الصالحة للزراعة ولكنها غير مستغلة. لقد تضاءلت كثيرا ممارسات الإنتاج الزراعي الطبيعي، المتنوع والصحي، فضلا عن تربية الدواجن والماشية، على مستوى الوحدات المنزلية. وهذا يعني أن مخلفات كثيرة تنتجها منازلنا لا يعاد استخدامها في نطاق النشاط الإنتاجي المنزلي.هذا مع العلم أن البعض يهتم بتربية الدواجن أو الأغنام لكنه لا يزرع الأرض التي بإمكانها الاستفادة من الروث الحيواني الذي، في حالة عدم إعادة استخدامه، سيتحول إلى نفايات وبالتالي إلى تلوث. لهذا، بإمكان مجموعات أسرية معينة تهتم بزراعة أراضيها، الاستفادة من الروث الناتج من مجموعات أسرية أخرى. وهذا ينطبق أيضا على مخلفات المطبخ والمياه العادمة وغيرها. بمعنى تقوية العلاقات الإنتاجية المتكاملة والمفيدة بين وحدات الانتاج الأسرية المختلفة وبالتالي تقليل التبعية لمستلزمات الإنتاج من خارج الوحدات الأسرية. كما أن بالإمكان إحياء تقاليد التداخل الزراعي، كرعي الحيوانات مثلا في الحقول بعد حصادها. فضلا عن التحضير الجماعي (الأسري) للدبال (الكمبوست)، في مواقع متفق عليها بالأحياء (في القرية أو المدينة)، أو حتى زراعة بعض الأراضي غير المستفاد منها حاليا بالمحاصيل العلفية.

|

||||||||||||||||

|

تناغم المصالح البيئية ومصالح الطبقات المستضعفة - أبعاد في الوطنية والمقاومة

نسرين مزاوي / الناصرة

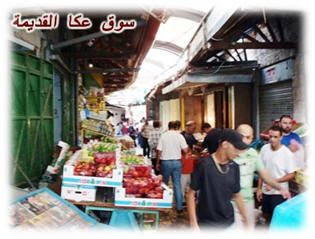

وما ببدل حارتي ولا بقصور في أعقاب المقاطعة شبه الممأسسة على الأهالي العرب في عكا، قامت هيئات أهلية وشعبية بتنظيم حملة لدعم الاقتصاد المحلي للتجار العرب في عكا؛ حيث اصدرت ن إلى كل من يؤازر العرب في عكا للتسوق في عكا وقضاء الأوقات فيها؛ وأثارت بي هذه المبادرة المباركة بعض التساؤلات، فقد تخيلت وفود من الناس من القرى المجاورة تأتي إلى عكا للتسوق هناك، وتساءلت إلى متى وكم من الوقت ستدوم المقاطعة وهل تستطيع المقاومة الاقتصادية الصمود؟ وكيف سيكون تأثير ذلك على الأسواق والدكاكين المحلية في القرى المجاورة؟ فعملية توجيه الاستهلاك هذه لن تأتي بدل عملية الاستهلاك التي تتم في المجمعات التجارية الكبرى التي تزود الماركات العالمية إنما ستأتي على حساب الأسواق المحلية المشابهة لأسواق عكا في القرى المجاورة.

وتقول الأغنية..... وما ببدل حارتي ولا بقصور! لكن بالوقت الراهن بدلت كندرتي فهي من "ألدو"، وملابسي من "زارا" ومن "منجو"، ونظاراتي "فيرساتشي"، وبأكل "مكدونالد" أو "كنتاكي فريتشيكين"، وما بشرب غير "كوكاكولا لايت" أو "ببسي ماكس"! وشو بقي من مدخولي الاقتصادي لحارتي.... "الأرنونه" وضريبة الدخل مصيرها للمؤسسة الصهيونية أو للمجالس المحلية العربية الفاشلة، والذي يبقى بعد الفوائد البنكية والرسوم المصرفية وحسابات التوفير والاستثمار وبعد مصاريف الأكل والشرب، يصرف على استهلاك شخصي لماركات عالمية و/أو صناعة صينية.

لم يبق لنا من اقتصادنا المحلي غير اقتصاد الأكل والشرب وهو بجزئه الأكبر ليس اقتصادا محليا؛ فعمليات الإنتاج غير محلية وعمليات التسويق في الشبكات الكبرى هي أيضاً غير محلية، ولا تعود بالفائدة على المحليين فقد تجدهم يعملون بأجور متدكية أما الأرباح فتعود إلى الشركات الكبرى؛ وبهذا يتم استنزاف رأس المال المحلي خارجياً. وقد يقول البعض ليس لدينا بديل وقد أوافق على هذا الرأي فهذه العملية تفرض نفسها علينا، والموضوع لا يقتصر على أهواء وخيارات شخصية، فكلنا رهائن النظام العالمي والاقتصاد العصري وهو بدوره اقتصاد عالمي قمعي ورأسمالي (بكل معنى الكلمة عبيد رأس المال). أما المقاومة الاقتصادية فيجب أن لا تقتصر على عكا فقط، وإنما أن تكون من نصيب المجتمع العربي كافة؛ حيث المقاطعة الاقتصادية هي مقاطعة الدولة لشريحة كاملة من المجتمع، فتضيق الإمكانيات الاقتصادية أمام المواطنين العرب وتشح المبادرات والاستثمارات المالية.

الأفضلية البيئية للاقتصاد المحلي منذ عدة سنوات تطورت توجهات بيئية تولي اهتماما وأولوية لتشجيع الاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي، فالاقتصاد العالمي العصري يضرب الاهتمامات البيئي العالمية عرض الحائط، ويستنزف الموارد الاقتصادية والثروات المحلية إلى الأسواق العالمية الرأسمالية. ولهذه العملية أبعاد بيئية واجتماعية على حد سواء. ها هي مرة أخرى تتناغم فيها المصالح البيئية ومصالح الأقليات والفئات المستضعفة؛ فالنظام الاقتصادي العصري له مضار اجتماعية سياسية وبيئية كثيرة لن أتطرق إليه جميعاً هنا، بل سأحاول التركيز على الأفضلية البيئية للاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي، وسأذكر بعض الأبعاد الاجتماعية ومنها الجندرية والسياسية. إن عمليات التصنيع والشحن والاستهلاك هي عمليات ملوثة، ولها تكلفة بيئية لا تأخذ في حسابات الربح والخسارة لذوي رؤوس المال. وبينما ينساب الربح في جيوبهم تتك شعوب العالم الخسارة البيئية الناتجة عن هذه العمليات. عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة الحرة بين القارات ليست بأمر حديث العهد، لكن مع حلول عصر العولمة وف "النظام العالمي الجديد" الأيدي العاملة الزهيدة في الطرف الآخر من العالم، وأصبح الوصول إليها أمرا سهلا ومجديا، أخذاً بالحسبان تكاليف عمليات شحن المواد الخام والبضائع من وإلى، ومتجاهلاً عملية استهلاك الهواء النقي وعملية تلويث الهواء الناجمة عن ذلك، وتأثيرها على ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، والتغييرات الإقليمية والمناخية التي تحدث نتيجة هذا التلوث، ومتجاهلاً الأبعاد الاقتصادية السياسية والاجتماعية لهذه التغييرات، ومنها ما أدى أو سيؤدي إلى كوارث بيئيةة ونزاعات وحروب أهلية أو إقليمية على غرار الصراع في دارفور؛ وهذه بدورها لها إبعاد اجتماعية واقتصادية وجندرية، فالنساء والأطفال هم النسبة الأكبر من الضحايا والنازحين في هذه الكوارث والحروب. استنزاف رأس المال المحلي إلى الأسواق العالمية له أبعاد اجتماعية وإسقاطات بيئية على حد سواء، فأولاً يتم تفريغ المجتمعات المحلية من مواردها وطاقاتها الإنتاجية وبالتالي تحد من قدرتها على الاستثمار المرتد لتنمية المجتمع داخليا،؛ ونتيجة لهذا تتعاظم دوائر الفقر المحلية فتتحول هذه المجتمعات إلى مجتمعات مستهلكة وتبدأ بتوفير الأيدي العاملة الزهيدة. وفي غياب الإنتاج المحلي، تخضع هذه المجتمعات للأسواق العالمية وترضخ لرأس المال. بالإضافة إلى ذلك تفقد هذه المجتمعات القدرة على رعاية وتطوير أحيائها وقراها ومدنها، وتفقد القدرة على توفير أو تطوير البنية التحتية الآمنة والملائمة لها. وقسراً مقابل مبلغ زهيد من المال، وبطرق قانونية وغير قانونية، تتحول هذه الدول إلى الساحة الخلفية للعالم أي إلى مزبلة العالم، تستوعب نفاياته من ملوثات ومواد سامة ونفايات إلكترونية تستهلك في دول الرفاه وتلقى في الدول المستنزفة، دول العالم المستضعف.

عودة إلى عكا وسبل المقاومة ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها الشارع اليهودي بمقاطعة القرى والمدن العربية، ففي أعقاب أكتوبر 2000 منهم من قاطعها رهبة ومنهم من قاطعها مبدئيا .ًوتعود الأسئلة لتطرح: ما هي سبل المقاومة، وكيف نطور مقاومة اقتصادية إنتاجية متكاملة ومتكافلة مع جميع أجزاء المجتمع الفلسطيني؟ وهل تكون هذه المقاومة نتاجا مؤقتا لرد فعل عفوي، أو خطة إستراتيجية مدروس ومخطط لها، مبنية على أسس تتناغم وقواعد اللعبة المحلية-العالمية؟ فمنذ فترة غير وجيزة تحولنا إلى الساحة الخلفية للدولة الصهيونية وأصبحنا قاصرين على الاستثمار في قرانا وتطوير مجتمعنا مؤسسات وأفرادا، واختصر الحديث عن عملية تحويلنا إلى منبع للأيدي العاملة الزهيدة في دولة استعمارية رأسمالية. أين قياداتنا من هذا الواقع وما هي الخطة الإستراتيجية طويلة الأمد لتدعيم المجتمع، فهل المقاومة أن ترفع علما وترمي حجرا، أو أن تهب لنجدة عكا وتخمد بعد أيام؟؟

يمكنكم قراءة مقالات إضافية للكاتبة في المدونة التالية: |

||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||

|

التعليقات |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

الآراء الواردة في مجلة "آفاق البيئة والتنمية" تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز معا أو المؤسسة الداعمة. |

||||||||||||||||