|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

كانون أول 2009 العدد (20) |

مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا |

December 2009 No (20) |

||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

450 ألف مستوطن في الضفة الغربية يستهلكون كمية مياه أكبر مما يستهلكه 2.3 مليون فلسطيني ويتمتعون بمياه غزيرة دون حدود تقرير أمنستي: "إسرائيل تجفف فلسطينيي الضفة الغربية" حصة المياه اليومية للفرد الفلسطيني في المناطق الريفية النائية لا تتجاوز 20 لترا خاص بآفاق البيئة والتنمية

"إسرائيل تجفف فلسطينيي الضفة الغربية". هذا ما قالته منظمة "أمنستي

إنترنيشنل" في تقريرها الجديد الذي صدر في أواخر أكتوبر

الماضي، والذي انتقد بشدة سياسة المياه التي تتبعها

إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وأكد أن

الأخيرة تميز ضد مواطني الضفة وتخصص لهم حصصا متدنية من

المياه، بالمقارنة مع المستوطنين الذين يقيمون في مستعمرات

مجاورة لمنازلهم. "إسرائيل تسمح للفلسطينيين بالحصول على

جزء صغير جدا من الموارد المائية، بينما تتمتع المستعمرات

الإسرائيلية بكميات غير محدودة من المياه"، تقول معدة

التقرير دونتيلا روفيرا، الباحثة في منظمة أمنستي.

وفي صفحات تقريرها التي تجاوزت المائة، تعرض المنظمة معطيات تدلل على سيطرة إسرائيل المطلقة على مصادر المياه الفلسطينية وتوزيعها، وممارستها، بالتالي، تمييزا عنصريا في مجال المياه ضد الفلسطينيين؛ علما بأن الحصول على المياه يعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان. ويشير التقرير إلى أن 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية (ومنها القدس الشرقية) يستهلكون كمية مياه أكبر مما يستهلكه 2.3 مليون فلسطيني في نفس المنطقة. كما أن "إسرائيل تستهلك أكثر من 80% من المياه الجوفية في الضفة الغربية، وتترك للفلسطينيين أقل من 20% المتبقية". وتبين معطيات أمنستي أن المياه المخصصة للفرد الإسرائيلي تقدر بـ 300 لتر يوميا، في حين لا يتجاوز استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي للمياه 70 لترا للاحتياجات المختلفة. بل إن حصة المياه اليومية للفرد الفلسطيني في المناطق الريفية النائية لا تتجاوز 20 لترا؛ و تعادل هذه الكمية ما يحصل عليه الذين يعيشون في المناطق المنكوبة بالكوارث الطبيعية. وبالرغم من أن حوالي 200 ألف فلسطيني يعيشون في مناطق نائية لا يستطيعون الوصول إلى مصادر المياه العذبة؛ فإن الجيش الإسرائيلي يمنعهم أحيانا من جمع مياه الأمطار. وفي المقابل، يتمتع 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية بالمياه الغزيرة بشكل ثابت؛ فيروون بها حدائقهم المدللة وزراعتهم المنتعشة، بل وبرك سباحتهم. ويعد الوضع في قطاع غزة أشد سوءا؛ إذ إن 90 – 95% من المياه هناك ملوثة وغير صالحة للشرب، علما بأن مصدرها الحوض الجوفي الساحلي. ومع ذلك، لا تسمح إسرائيل بنقل المياه من الحوض الغربي الواقع في الضفة الغربية إلى قطاع غزة. ويذكر التقرير أن إسرائيل في حربها الأخيرة على غزة دمرت إلى حد كبير البنى التحتية للمياه العذبة والعادمة. ومع ذلك، لا تزال إسرائيل تفرض، منذ بضع سنوات، قيودا صارمة على إدخال المعدات والمواد الخام اللازمة إلى غزة، لإصلاح الأضرار وتأهيل البنى التحتية؛ الأمر الذي تسبب في مزيد من تدهور الوضعين المائي والصحي وتلوث المياه الجوفية. ويقول التقرير إن إسرائيل، خلال سنوات الاحتلال الأربعين، منعت ولا تزال تمنع الفلسطينيين في الضفة وعزة من تطوير البنى التحتية والمنشآت الخاصة بالمياه؛ فتضع أمامهم عراقيل بيروقراطية وأمنية تحول دون تطوير قطاع المياه ومعالجتها، وتطلب منهم الحصول على تصاريح من بضع سلطات، علما بأن الحصول على هذه التصاريح صعب جدا وغالبا غير ممكن. كما أن القيود المفروضة على حركة السلع والناس تحول دون العمل على تحسين الوضع المائي الفلسطيني. وتقول روفيرا إن منع الفلسطينيين من الوصول إلى مصادر المياه يسيء إلى صحتهم ويحول دون عمل سكان الأرياف على فلاحة أراضيهم وزراعتها بالغذاء للناس والحيوانات، ويرغمهم على تقليص أعداد قطعانهم ويضرب مصادر عيشهم. وبذلك، فإن مئات آلاف الفلسطينيين محرومون من الحياة الطبيعية، ومن حقهم في الغذاء الجيد والسكن المناسب والصحة السليمة والتطور الاقتصادي. وتتابع روفيرا: "يجب على إسرائيل أن تزيل فورا جميع القيود التي تحول دون وصول الفلسطينيين إلى مصادر المياه، وأن تتحمل مسئولية حل المشاكل، من خلال تغيير الظروف على الأرض، والسماح للفلسطينيين بالحصول على حصة عادلة من مصادر المياه المشتركة".

|

||||||||||||||||

|

مخزونها المائي الاستراتيجي بدء بالنفاد وهي تحرض دول حوض النيل غير العربية لتعديل اتفاقية دول الحوض إسرائيل تخطط لمحاصرة مصر والسودان مائياً وتهديد أمنهما القومي وتفجير حروب على مياه النيل تحاول الضغط على أريتريا لتغيير مسار نهر النيل بدلا من اتجاهه في مساره الطبيعي إلى السودان ومصر هدفها النهائي السيطرة على النيل وإيصال جزء من مياهه إلى صحراء النقب

جابر الطميزي منسق اتحاد المزارعين في محافظة الخليل

منذ أن انعقد المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897 في

مدينة بازل السويسرية، تطرق ذلك المؤتمر إلى كيفية تامين

مياه الدولة اليهودية التي ستقام على ارض فلسطين، فمؤسس

الحركة الصهيونية وحكيمها تيودور هرتزل بدأ مفاوضات في سنة

1903 مع الحكومة البريطانية ومع المندوب السامي في مصر

اللورد كرومر في عهد الملكة فيكتوريا ووزير خارجيتها

اللورد آرثر بلفور صاحب الوعد المشؤوم، من أجل توطين يهود

العالم في شبه سيناء توطئة للاستيلاء على فلسطين واستغلال

مياه سيناء الجوفية ومن بعدها مياه نهر النيل بالأساس، حيث

وافقت حكومة الاستعمار البريطانية في ذلك الوقت على ذلك

شريطة تنفيذها بسرية تامة . وبذلك وضع زعماء الحركة

الصهيونية قضية المياه في المقام الأول حينما رفعوا شعار

(من نهر الفرات إلى نهر النيل أرضك يا إسرائيل)، ومنذ

قيامها كرست الدولة العبرية هذا المفهوم بسرقتها لمياه

الدول العربية (الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين،

ومصر). لم تكتف دولة الاحتلال بأعمال القتل والعربدة والتهجير ضد المواطنين العرب الفلسطينيين، والاستيلاء على الأرض وما بها من خيرات طبيعية، بل تعدت تطلعاتها إلى الهيمنة والسيطرة على خيرات الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، وفي مقدمة هذه الخيرات النفط الأبيض ( المياه ).

مصر هبة النيل ... النيل الذي يساوي مصر!!! نهر النيل هذا النهر العظيم الذي يحمل الحياة والخصب والنماء لأرض مصر والسودان، ولولا النيل لما كانت هناك حضارات عظيمه في وادي النيل عبر آلاف السنين، هكذا كتب المؤرخ اليوناني هيرودوت قبل ألفي عام، واصفا مصر بأنها هبة النيل، وأن النيل يعادل مصر، وذلك من منطلق ما لمسه هذا المؤرخ من أهمية نهر النيل بالنسبة إلى مصر وشعبها، ولولا وجود هذا النهر الخالد لما وجدت حياة أو حضارة على ضفتي وادي النيل وتحديدا في أم الدنيا مصر. يتجه نهر النيل شمالا حتى المصب في البحر المتوسط، بإجمالي طول 6650 كم، يغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم²، ويمر مساره بعشر دول إفريقية وهي : ( مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكنغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، وأريتريا )، ويطلق عليها دول حوض النيل يعتبر نهر النيل أطول أنهار الكرة الأرضية، ويبدأ مساره عند بحيرة فيكتوريا المصدر الأساسي لمياه نهر النيل؛ تقع هذه البحيرة على حدود كل من أوغندا، تنزانيا، وكينيا، وتبلغ مساحتها 68 ألف كلم2، يبلغ معدل كمية تدفق المياه داخلها أكثر من 20 مليار متر مكعب سنويا، وهي ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم والأكبر في أفريقيا، كما أنها أكبر بحيرة استوائية على وجه البسيطة.

لمحة تاريخية: يقدر التعداد السكاني لمصر الآن بنحو 80 مليون نسمة، وتقدر حصتها الحالية من مياه نهر النيل ب 55,5 مليار مم3 في السنة، وحصة مصر والسودان تقدر ب 85 مليار متر مكعب، وتقدر كمية المياه المهدورة في الحوض ما بين 1800 و2000 مليار متر مكعب سنويا. في سنة 1959 كان تعداد مصر 20 مليون نسمة، وكانت حصتها من مياه النيل في ذلك الوقت 55,5 مليار م3 حسب الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان عام 1959 من أصل 83 مليار م3، ويبقى للسودان 17,5 مليارم3، هذه النسبة بقيت دون زيادة إلى هذه اللحظة وهذه المياه لا تكفي مصر الآن ولن تكفيها في المستقبل. تقول الدراسات إن تعداد مصر في سنة 2050 سيتراوح مابين 120 و 140 مليون نسمة، وبعض الإحصاءات تقول إنه في عام 2017 ستحتاج مصر إلى 86 مليار م3 من المياه سنويا، بينما لن تستطيع توفير سوى 71 مليار م3 سنويا، وستواجه مصر عجزا مقداره 15 مليار م3 من المياه سنويا، هذه الأرقام تشير إلى وجود مشكلة مائية كبيرة يجب على مصر تداركها ومواجهتها بشجاعة وحكمة، فبعض التقارير الدولية تشير أيضا إلى أن مياه نهر النيل ستتناقص بنسبة تتراوح بين 40% و70% وذلك حسب المعطيات المناخية العالمية، فإذا عرفنا أن مصر تعتمد على مياه النيل بنسبة 95% على الأقل من مواردها المائية أدركنا أنها تعد من الدول الفقيرة مائيا ومقدار حاجتها إلى هذا النهر العظيم كبير. الدراسات تقول إن مصر والسودان لا تحصلان إلا على أقل من 4% سنويا من مياه النيل مع أن عدد سكانهما يصل إلى نصف عدد سكان دول الحوض مجتمعة، فمصر تعاني من عجز مائي سيرتفع إلى 32 مليار م3 عام 2025، وإن نصيب الفرد من المياه فيها سينخفض إلى 630 م3 عام 2020، في حين تعتمد إثيوبيا على 1%، كينيا على 2%، تنزانيا على 3%، بوروندي على 5%، والسودان على 15% من مياه النيل ومن هنا تعتبر مشكلة نقص المياه في مصر أم المشاكل وبخاصة إذا أدركنا أن نصف الشعب المصري الآن لا يحصلون على مياه نظيفة.

تقول الدراسات إنه رغم الكميات الكبيرة من تساقط مياه

ألأمطار على دول حوض النيل، لا يصل منها إلى مصر والسودان

سوى 84 مليار م3، يتساقط علي إثيوبيا وحدها

800 مليار م3 سنويا أي نصف ما يتساقط على دول

الحوض العشرة، ولا يصل منها إلى مجرى النيل سوى 60 مليار

م3 فقط، فبحيرة فيكتوريا يبلغ إيرادها السنوي

114 مليار م3 لا يتم تخزين سوى 20-21

مليارا منها ويضيع الباقي، كذلك يصل إلى بحيرة ألبرت 34

مليار م3 سنويا، يفقد منها 7.6 مليار م3

بالإضافة إلى 20 مليار م3 في ظل ما يجري يحق للمرء أن يتساءل: كيف ستستطيع مصر استكمال مشروعها على النيل في منطقة توشكي؟!!! هذا المشروع العظيم الذي يهدف إلى خلق دلتا جديدة جنوب الصحراء الغربية موازية للنيل تساهم في إضافة مساحة زراعية تصل إلى 540 ألف فدان يتم ريها من نهر النيل وترعة الشيخ زايد .

النيل والاتفاقيات الدولية: تغذي هضبة الحبشة نهر النيل ب 85% من نصيب مصر، وذلك طبقا لعدة اتفاقيات من بينها اتفاقية أديس أبابا والتي وقعتها بريطانيا وإثيوبيا عام 1902، واتفاقية لندن التي وقعتها بريطانيا وفرنسا وايطاليا عام 1906، واتفاقية روما في 1925، وتعترف بموجبها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه نهر النيل الأزرق والأبيض وروافدهما، وتتعهد بعدم إجراء أي إشغالات عليها يمكن أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي..

وفي سنة 1959 وقعت مصر اتفاقية مع دول حوض المنبع، نصت

على انه لا يجوز لدول المنبع إقامة مشاريع وسدود على حوض

النيل، إلا بعد موافقة مصر والسودان دولتي المصب على ذلك،

وكانت قد وقعت اتفاقيات عديدة من بينها اتفاقية روما

الموقعة بين كل من بريطانيا التي كانت تحتل مصر، وإيطاليا

التي كانت تحتل إريتريا في عام 1891، واتفاقية أديس أبابا

الموقعة بين بريطانيا وإثيوبيا في عام 1902، واتفاقية لندن

الموقعة بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا في عام 1906،

واتفاقية روما عام 1925، كانت وقد جاءت اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا التي كانت تنوب عن السودان وأوغندا وتنزانيا متناغمة مع جميع الاتفاقيات السابقة، فقد نصت على أن لا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أية أعمال أو إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها، والتي من شأنها إنقاص مقدار المياه التي تصل مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه قد يلحق ضررا بمصر، كما تنص على حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل.

تحريض مفضوح: لكن إسرائيل نشطت بين دول حوض النيل، وأهدافها كانت واضحة منذ البداية وهي تأليب دول الحوض على مصر لإضعافها وإخراجها من دائرة المواجهة للمشروع الصهيوني في المنطقة العربية، ولم تكتف إسرائيل بتوقيع مصر معاهدة سلام معها وتكبيلها باتفاقيات كامب ديفيد وخروجها من صف المواجهة، وكما نجحت هذه الدولة في اغتصاب فلسطين وتدمير العراق ولبنان وقطاع غزة، وها هي ذي تعمل ليل نهار على تدمير وتقسيم السودان وتقويض أمن مصر. إسرائيل ومنذ نشأتها تتعامل مع قضية المياه من منطلقات جيو سياسية، فأطماعها تعدت مياه النيل، ففي عام 1990 قامت إسرائيل بدراسة عن طريق الأقمار الاصطناعية لتقدير كمية المياه الجوفية المخزنة في صحراء شبه جزيرة سيناء، وقامت بحفر آبار ارتوازية على عمق 800م بالقرب من الحدود المصرية في سيناء وهي بذلك تقوم بسرقة المياه المصرية. ما زالت إسرائيل تحاول الحصول على حصة من مياه النيل، ولا تخفي أطماعها في السيطرة على مياه العراق وسوريا ولبنان، كما نجحت في سرقة مياه نهر الأردن واليرموك والليطاني ومياه فلسطين، وعملت بكل قوة على إبعاد سوريا عن نهر الأردن وبحيرة طبرية. ولأن الساسة في إسرائيل يعتبرون المياه أولوية قومية وثيقة الارتباط بالزراعة والأرض والأيديولوجية الصهيونية، ويعتبرون المياه خطا احمر بالنسبة لأمن دولتهم القومي، مطلوب من مصر والسودان والدول العربية الأخرى التعامل معها بالمثل، المطلوب وضع إستراتيجية لوقف مخططاتها العدوانية التي تهدف للسيطرة على مصادر العرب المائية، ومحاولتها التحكم بمصيرنا وبالأمن المائي العربي المرتبط عضويا بالأمن القومي للأمة العربية. وبتحريض من إسرائيل بدأت بعض دول المنبع المطالبة بالمحاصة المتساوية في نهر النيل، ومطالبة دول المصب أي مصر والسودان بدفع أثمان مياه نهر النيل. مصر الآن تتسلح بهذه الاتفاقيات وبقرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 1989، والذي قضى بأن اتفاقية المياه شأنها شأن اتفاقية الحدود لا يجوز تعديلها، وكذلك فإن معهد القانون الدولي أقر عام 1961 مبدأ عدم المساس بالحقوق التاريخية الموروثة في الموارد المائية، وأيدت المادة العاشرة من اتفاقية فينا للمعاهدات عام 1978 ونصت على توارث وانتقال المعاهدات العينية والاتفاقيات الخاصة بالحدود، وفي عام 1997 أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها هذا المفهوم عند النظر في النزاع بين المجر وسلوفينيا حول أحد المشروعات على نهر الدانوب.

بدايات الأزمة المائية بين دول حوض النيل: كانت دول حوض النيل العشرة قد وقعت اتفاقية في سنة 1999، تهدف إلى تدعيم وتعزيز التعاون الإقليمي بين هذه الدول وتم توقيعها في تنزانيا، تدعو الاتفاقية إلى تعظيم موارد النهر وتوطيد علاقات الثقة والمصلحة المشتركة بين دول الحوض، والتشارك في إدارة موارده لمصلحة جميع دوله وتقاسم الفوائد التي تترتب على زيادة موارده.. ولكن جذور الأزمة عميقة وقديمة وترجع بداياتها بين مصر ودول الحوض إلى تاريخ استقلال تنزانيا عام 1964، حيث أصدر الرئيس التنزاني ( جوليوس نيريري) إعلانا عرف بمبدأ نيريري، يتضمن عدم الاعتراف بالاتفاقيات التي أبرمت قبل إعلان استقلال تنزانيا ومن ضمنها اتفاقتي 1929، وأيدت في حينه هذا المبدأ أوغندا وكينيا ثم وقعت تنزانيا مع رواندا وبروندي اتفاقية نهر كاجيرا أحد روافد بحيرة فيكتوريا عام 1977، وتضمنت عدم الاعتراف باتفاقية 1929، كذلك أعلنت إثيوبيا رفضها لاتفاقيتي 1929 و1959، وقامت في عام 1984 بتنفيذ مشروع سد فيشا أحد روافد النيل الأزرق بتمويل من بنك التنمية الإفريقي، وهذا المشروع من المتوقع أن يؤثر على حصة مصر من نهر النيل بحوالي 5 مليار م33

الأطماع الإسرائيلية في نهر النيل: في عام 1974 طرحت دولة الاحتلال مخططا يقضي بنقل مياه نهر النيل إليها، عبر حفر ست قنوات تمر من تحت قناة السويس لنقل ما يقارب المليار م3333 سنويا لحل مشكلة المياه فيها، وهي تعمل ومنذ زمن أيضا على التغلغل بشكل كبير في دول حوض النيل وبخاصة ( أوغندا، تنزانيا، كينيا، وإثيوبيا)، من خلال إرسال عشرات الخبراء في العديد من المجالات مثل الزراعة والري والخبراء العسكريين وغيرهم لهذه الدول، ومن شأن تدخل إسرائيل الحالي في شؤون النيل تطويق مصر والسودان مائياً وتهديد أمنهما القومي والتسبب في نزاعات قد تتطور إلى خوض حروب على المياه بين دول المنبع والمصب في حوض النيل. فبعض التقارير تقول إن المخابرات الإسرائيلية عملت على عقد اجتماعات أمنية مع بعض دول حوض النيل، من أجل تحريضها والضغط على مصر لتعديل اتفاقية دول الحوض، بعد ما أدركت إسرائيل أن مخزونها الاستراتيجي من المياه بدأ بالنفاذ، وبخاصة مخزون المياه الفلسطينية في الضفة الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة التي تسرقها دولة الاحتلال منذ أكثر من أربعين عاما. إسرائيل تعمل مع دول المنبع الإفريقية من أجل إلغاء الاتفاقية مع مصر، وتعرض على هذه الدول تقديم مساعدات مالية مغرية وسخية وتقنيات حديثة من أجل بناء سدود ومشاريع زراعية أخرى، وتعرض عليها أيضا مساعدتها في ترويض مياه الفيضانات والتحكم بمياه النيل من أجل أن تستخدم هذه الأوراق في الضغط على مصر. إسرائيل في هذه الأيام تساهم في بناء السدود في كل من إثيوبيا وأوغندا، هذه "المساعدات" التي تقوم بها إسرائيل تتجاوز حدود ما يسمى "المنافسة الدبلوماسية" مع مصر، لأن الموضوع بالنسبة إلى إسرائيل يتمثل في تحقيق حلمها القديم بالوصول إلى مياه النيل. صحيفة لوفيجارو الفرنسية كتبت أن إسرائيل ومنذ تأسيسها تحاول أن تحصل على مياه النيل، وقد سبق أن طرحت عام 1974 فكرة إعادة مدينة القدس المحتلة إلى الفلسطينيين، مقابل نقل 840 مليون م3 من مياه نهر النيل سنويا إليها، وهذه الكمية كافية لتغطية احتياجاتها من المياه، غير أن المشروع اصطدم بمعارضة إثيوبيا والسودان في حينه، أما تركيز إسرائيل الآن على إثيوبيا فيرجع إلى تأثير التواجد العسكري الإسرائيلي الكبير فيها ولأنها تقود التمرد على اتفاقيتي 1929 و1959 المذكورتين سابقا.

ليبرمان والاتجاهات الجديدة:

في السياق نفسه كشفت الصحيفة الفرنسية عن تفاصيل

مخطط إسرائيلي للسيطرة على مياه نهر النيل، وذلك من خلال

تقديم إغراءات لدول الحوض الإفريقية في السنوات الماضية

لإثارة القلاقل مع مصر وإعادة توزيع المياه، فالجولة

الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي العنصري

افيغدور ليبرمان إلى بعض الدول الإفريقية ( إثيوبيا،

كينيا، اوغندة، غانا، ونيجيريا )، في أوائل أيلول الماضي،

إسرائيل وحرب المياه: تأتي التدخلات الإسرائيلية في إفريقيا في سياق استهداف أمن مصر والسودان والدول العربية الأخرى، وتشكل تهديدا خطيرا لحاضر ومستقبل مصر بوصفها الدولة العربية الأقوى، حيث تشكل مصر بثقلها وموقعها تهديدا استراتيجيا لوجود الدولة العبرية، وتابعت الفيجارو الفرنسية أن هذا التحرك هو الأول من نوعه منذ 25 عاما وهذه الزيارة تعتبر بمثابة التمهيد لحرب المياه في الشرق الأوسط التي تبدأ في قلب القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن لبرمان مارس ضغوطا على إثيوبيا لبناء سدود على نهر النيل، تجدر الإشارة هنا إلى أن لبرمان كان قد دعا في وقت سابق إلى تدمير السد العالي وإغراق الشعب المصري في مياه النيل. ترى ماذا عملت مصر لتفادي خطر هؤلاء العنصريين وهم كثر لحماية مصر وشعب مصر؟. صحيفة ديلي نايشن الكينية قالت إن لبرمان وقع مع الرئيس الكيني على اتفاقية لإدارة مصادر المياه والري والبناء بين كينيا وإسرائيل، تعهدت إسرائيل بموجبها بمواصلة دعمها لكينيا في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإن إسرائيل ستواصل توفير التدريب اللازم للكينيين في المجالات المختلفة وبخاصة الزراعية والأمن وتكنولوجيا المياه. صحيفة جيما تايمز الإثيوبية ذكرت أن مصر تشعر بالخطر من إسرائيل، وأن زيارة لبرمان يمكن أن تؤدي إلى زيادة المشاكل المتعلقة بدول حوض النيل، حيث إن إسرائيل يمكن أن تساعد الدول الإفريقية على الاستفادة من مياه النيل، وأن تساعدها في إنشاء مشروعات مقابل إعطاء إسرائيل نسبة من مياه النيل، وهذا سيؤثر على نسبة مصر من المياه، ( إسرائيل في الفترة الأخيرة قامت بالمشاركة إلى جانب وزارة الزراعة الإثيوبية والوكالة الأمريكية للتنمية في تأسيس مركز بوتا جيرا لزراعة البساتين المميزة المتخصص في تكاثر الفواكه والخضار الاستوائية ) في إثيوبيا. ... خبير الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام الدكتور عماد جاد وصف زيارة لبرمان بالتطور الخطير وقال إن لبرمان يسعى إلى إثارة القلاقل حول مصر والسودان وتحريض دول حوض النيل على مصر.

النيل والمنظمات اليهودية: مابين 16-21/8/2009 وبترتيب من إحدى أكبر المنظمات اليهودية الأميركية، (منظمة مشروع التبادل) التابعة للجنة اليهودية الأميركية، زار وفد من دول حوض النيل مكون من وزير الصناعة والتجارة الرواندي، ومدير المعهد العالمي للتنمية البيولوجية العلمية في رواندا، ومدير منظمة اكس بليس كاريتوش في رواندا، ونائب وزير الزراعة الأوغندي إسرائيل، وعقد هؤلاء المسؤولون لقاءات مع وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي، وعلماء وقيادات في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا في إسرائيل، المدير التنفيذي لمعهد التبادل في واشنطن صرح أنه مع زيادة الاعتراف بتنوع وتقدم إفريقيا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فمن المهم أيضا التعرف على انخراط إسرائيل المتواصل والنشط في القارة الإفريقية وتوسيعه. زيارة وفدي رواندة وأوغندا إلى إسرائيل جاءت بعد اجتماع دول حوض النيل في الإسكندرية، حيث شهد الاجتماع خلافا كبيرا بين دول المنبع ودول المصب، من أجل إجراء تعديلات جوهرية على اتفاقية تقسيم مياه النيل، وبخاصة المتمثلة في شروط الموافقة المسبقة لمصر والسودان على أي تعديل للاتفاقية والأمن المائي والحقوق التاريخية في مياه النيل، وذلك بشأن توزيع حصص مياه النيل وإقامة دول المنبع مشروعات زراعية وصناعية وسدود بمساعدة إسرائيل تؤثر بشكل كبير على حقوق مصر والسودان، وكذلك جرت محادثات في حزيران الماضي حول ذلك في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أنها فشلت حيث تمسكت دول الحوض بموقفها الرافض لاتفاقيتي 1929 و1959، بحجة أنها لم تراع احتياجات دول المنبع وتعطي لمصر الحصة الأكبر في مياه النيل، وأصرت هذه الدول على إعادة تقسيم حصص المياه بين دول الحوض ودول المصب بشكل أكثر عدلا..ر عدلا..ر عدلا.. وعن دلالات وتداعيات زيارة وفدي أوغندا ورواندا أكد سفير مصر السابق في إسرائيل محمد بسيوني، أنها تمثل تهديدا خطيرا على مصر حيث تشهد علاقات مصر بدول حوض النيل توترا وبخاصة بعد إعلان الدولتين رفضهما لمطالب مصر، وأشار بسيوني إلى أن إسرائيل تحاول الضغط على أريتريا لتغيير مسار نهر النيل بدلا من اتجاهه في مساره الطبيعي إلى السودان ومصر من خلال إنشاء نهر جديد، وكذلك تقليص حصة مصر من مياه النيل، وأضاف بسيوني أن وزارتي الخارجية والري تدرسان ملف دول الحوض من جديد بتدخل من رئيس الجمهورية لأن الأمر دخل مرحلة خطرة. بدوره ألمح الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أن زيارات دول المنبع إلى إسرائيل في هذا التوقيت لها أهداف خطرة قد تضر بمصالح مصر معهم؛ لأن إسرائيل من جانبها تحاول توطيد علاقتها بدول المنبع لاستغلال ذلك في توصيل الماء إليها. وفي نفس السياق أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الري المصرية أن مصر تراقب بشدة ما تقوم به إسرائيل في دول حوض النيل، مشيرا إلى أن القاهرة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة مع هذه الدول في إطار الحفاظ على المصالح المشتركة، وأضاف أن وزارتي الري والخارجية تتابعان العلاقات الإسرائيلية مع دول حوض النيل، وبخاصة بعد فشل مباحثات وزير الري المصري مع نظيرة الكيني، وهذا أكبر دليل على نجاح إسرائيل في توتير العلاقة بين مصر ودول حوض النيل.

قضية أمن قومي: تعد مياه نهر النيل مسالة حياة أو موت بالنسبة لمصر والسودان (سكان وادي النيل) على مدى العصور، لأن معظم الدول المشاطئة للحوض، ما عدا السودان ومصر، تملك أكثر من حاجتها من المياه، لكثرة البحيرات العذبة والأنهار ولكثرة هطول الأمطار فيها، بينما يعتمد السودان بنسبة 15% ومصر بنسبة تتراوح ما بين 95% و97% على مياه نهر النيل. ومياه النيل تعتبر بمثابة خط أحمر لأمن مصر والسودان المائي لا يمكن لمصري أو سوداني أن يسمح لأحد مهما كان تجاوزه، وقديما وتحديدا في القرن التاسع عشر وضعت حكومة محمد علي باشا خطة طوارئ للتدخل العسكري ضد أي دولة يمكن أن تشكل خطرا على تدفق مياه النيل على مصر، كما طلب الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات بوضع خطة طوارئ عام 1979 عندما أعلنت إثيوبيا عن نيتها بإقامة سد لري 90 ألف هكتار في حوض النيل الأزرق وهدد بتدمير هذا السد، وعقد اجتماعا طارئا لقيادة هيئة الأركان لبحث هذه المسالة، أما الرئيس المصري الحالي محمد حسني مبارك فقد صرح أمام اللجنة الوزارية للري والموارد المائية أن قطرة المياه بالنسبة لنا أغلى من البترول، لأنها ثروة مصر الحقيقية في الماضي والحاضر والمستقبل. وفي هذا الإطار قال الدكتور عبد الباسط زريق خبير الشؤون الإفريقية إن قضية مياه النيل تعتبر قضية أمن قومي لمصر، ومصر تقوم بإحباط جميع المحاولات التي تهدف إلى النيل من حصتها في هذه المياه، إن مصر تعرف أن إسرائيل تعمل منذ سنوات مع الأجهزة الأمنية لبعض دول حوض النيل لإقامة مشاريع على منابع النيل وضفافه، وأن دول البحيرات العظمى (تنزانيا، رواندا، وبوروندي) شرعت بالفعل في إقامة عدة مشروعات للري وتوليد الطاقة على نهر كاجيرا على ضفاف بحيرة فيكتوريا، أما إثيوبيا فقد شرعت في تنفيذ 40 مشروعا للري وتوليد الكهرباء حول حوض النيل الأزرق وبحيرة تانا، وتوجد مشروعات أخرى منها إنشاء محطة لتوليد الكهرباء على بحيرة تانا وبناء سد على نهر فيشا لزراعة وري قصب السكر، وتقوم المجموعة الاقتصادية الأوروبية بإقامة وتمويل مشروعات عديدة لتوليد الكهرباء ولتوفير مياه الري للمنطقة المحيطة ببحيرة تانا، وتقوم روسيا ببناء سد صغير عل نهر البارو لري عشرة آلاف فدان من الأراضي الزراعية. الدكتور عبد الباسط أكد انه في العادة تستخدم مياه نهر النيل في الصراع السياسي تجاه مصر من قبل إثيوبيا بشكل رئيسي، فهناك قضية السدود الإثيوبية ومطالبتها بسحب وإلغاء امتيازات الحق التاريخي لمصر في مياه نهر النيل، وموقفها الرافض لاتفاقية عام 1959 الموقعة بين مصر والسودان. (وزير الري الإثيوبي اصفاو دينجاموا قال إنه لا توجد قوة في العالم تمنعنا من إقامة السدود في أراضينا فهذه المياه مياهنا ولا يحق لأحد أن يمتلك الفيتو ضد إرادتنا ويتحكم بنا مهددا بالانسحاب من معاهدة 1929). عضو البرلمان المصري وعضو برلمان عموم إفريقيا السيد مصطفى الجبوري قال: إن إسرائيل تعبث بأمن واستقرار منطقة حوض النيل، وتسعى لخلق توترات وتناحرات بين دول المنطقة، وإن هدفها النهائي هو أن تصل المياه إلى أراضيها مستفيدة من التناقضات التي تزرعها بين دول الحوض. وزارة الري المصرية طلبت تدخل جهات سياسية عليا للتعامل مع هذه الأزمة، بعد أن تحولت من مسألة نزاع قانوني إلى قضية أمن قومي تهدد مستقبل مصر، وأوضحت أن كافة الخيارات ستكون متاحة أمام مصر للرد والتعامل إذا ما استشعرت أن دول المنبع مصممة على تنفيذ تهديداتها بتقليص حصة مصر من مياه النيل. ... البروفسور الأمين دفع الله عضو الوفد السوداني إلى الدورة الثانية للمنتدى البرلماني لدول حوض النيل، اتهم إسرائيل بالتدخل لإثارة الفتن بين دول حوض النيل بغرض الإفادة من مياه النيل.

هل تفاوض مصر على حقوقها التاريخية؟: السفير السابق بالخارجية المصرية سراج الدين شكري أشار إلى أن موقف مصر من قضية مياه النيل تكمن في اتجاهين، الأول : وزارة الخارجية التي تؤمن بأن مصر لا تفاوض على حقوقها من مياه النيل، وتتمسك بالمعاهدات الدولية التي أبرمت وأهمها اتفاقيتا 1929م و 1959، بغض النظر عن موقف بقية الأطراف المعنية في هذه الاتفاقية، والاتجاه الثاني: يتمثل في وزارة الموارد المائية التي تؤمن من حيث المبدأ بأن النيل يمثل مجالا كبيرا للتعاون بين دول حوض المنبع، وأن هناك كثير من الاتفاقيات غير المستغلة والتي تكفي الجميع من المياه فلا بد من أن يتم الحوار بموضوعية ويأخذ بالحسبان احتياجات كل أطراف المعادلة..

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

المصري، أصدر تقريرا قال إن عدد سكان دول حوض النيل سيرتفع

من 387,4 مليون نسمة عام 2007 إلى نحو 654,3 مليون نسمة في

عام 2030، في حين أن تقرير التنمية البشرية الصادر عن

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رأى

أفريقيا منطقة نفوذ اسرائيلية: هذا سؤال وجيه يتردد منذ فترة، فأفريقيا هذه القارة التي كانت تعتبر إلى وقت قريب منطقة نفوذ عربية بامتياز، تنازلت الأنظمة العربية عن دورها التاريخي فيها فاسحة المجال إلى إسرائيل لتسرح وتمرح كيفما أرادت مقدمة خبراتها العسكرية والأمنية وغيرها، وقد تكون قد بنت في بعض دولها مثل إثيوبيا واريتريا قواعد عسكرية سرية، على غرار قواعدها في جمهورية جورجيا في القوقاز، كي تستخدمها إسرائيل متى شاءت وكيفما أرادت كرأس حربة مسمومة تغرسها في خاصرة الدول العربية وخاصة مصر والسودان. فحينما فشلت إسرائيل في التفاهم مع مصر بخصوص حصولها على مياه نهر النيل، لجأت إلى الأساليب الملتوية في محاولات التدخل في دول مصب النيل، للي ذراع مصر ولإجبارها على الرضوخ لمطالبها، فجريدة فجريدة هآرتس الإسرائيلية نقلت عن المصري اليوم قولها: لقد بدأت حرب المياه وجيراننا الأشرار (إسرائيل) مشغولون بمحاولة تدمير علاقات مصر مع دول النبع. وفي هذا السياق وصف دبلوماسيون أفارقة جولة ليبرمان في بعض دول منبع النيل بالغامضة من حيث التوقيت والأهداف، ويرى خبراء أن توقيت الزيارة يؤكد وجود مساع إسرائيلية لإجهاض المفاوضات التي تجريها مصر مع هذه الدول للحفاظ على حصتها من مياه النيل. فمصر تعلم وتعي تماما خطورة التحريض الإسرائيلي المتواصل والمستمر لدول حوض النيل، وهذه المساعدات المالية السخية والتقنية الحديثة التي ستستخدم في إنشاء سدود ومشاريع عملاقة على النيل، تهدف بالأساس إلى تقليل كمية المياه التي تصل إلى مصر لتخنقها. في هذا السياق أيضا تتواصل الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية على مصر، من أجل تنازلها وقبولها ببعض التعديلات على اتفاقية دول الحوض الموقعة عام 1929 بين الحكومة المصرية وحكومات دول المنبع، والتي تعطي لمصر حق النقض الفيتو ضد إنشاء أي دولة من دول المنبع مشروعات جديدة على نهر النيل أو أي من أفرعه. تقول بعض المصادر إن الضغوط التي يمارسها قطبا الرحى أمريكا وإسرائيل تهدف إلى إثارة الرأي العام العالمي ضد مصر، بالإضافة إلى دول المنبع لإجبارها على تعديل الاتفاقية، فإسرائيل تتسلح بحجة واهية تتمثل فيما تدعي بكمية المياه الكبيرة التي تهدرها مصر في الصحراء، وهذه الضغوط المبرمجة تهدف في المقام الأول لإجبار مصر على الرضوخ والموافقة على نقل مياه النيل إلى إسرائيل، وآخر ما تفكر وتعمل عليه إسرائيل هو مساعدة الدول الإفريقية في استغلال المياه في مجال التنمية. تقول بعض المصادر إن أمريكا وإسرائيل تحاولان وضع مصر أمام خيارين أحلاهما مر، الأول: أن توافق مصر على تزويد إسرائيل بحاجتها من مياه النيل، والثاني: إذا رفضت مصر الخيار الأول، ويتمثل في إنشاء سدود عملاقة في إثيوبيا وبتخفيف المياه المتدفقة إلى السودان ومصر إلى أدنى درجة، وهنا تكمن الطامة الكبرى حيث يعني ذلك حدوث نقص شديد في مياه السد العالي وبحيرة ناصر، وما يعنيه ذلك من الانعكاس السلبي الكبير على توفير مياه الشرب والزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية. وزير الطاقة المصري صرح بأن إسرائيل لن تحصل على قطرة ماء واحدة من مياه النيل، وفي تعليقه على وجود مخطط أمريكي إسرائيلي لتدويل نهر النيل واستيعاب مياهه في أثيوبيا، وممارسة الضغط على مصر من أجل تزويد إسرائيل بالمياه، قال : إن الهدف من ذلك الوقيعة بين مصر ودول المنبع. فبحسب الاتفاقيات مصر لا تستطيع تزويد إسرائيل بمياه نهر النيل، وذلك تطبيقا لتلك الاتفاقيات السابقه مع دول حوض النيل، والتي تنص على عدم جواز إمداد أي دولة خارج حوض النيل بالمياه.

النيل وتمزيق السودان : ... يجب أن نعي مدى خطورة المؤامرة على وحدة السودان أرضا وشعبا، ومدى التدخل الأجنبي ( أمريكا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، وكينيا )، وخصوصا الدور التخريبي المميز لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا في إقليم دارفور ومنطقة الجنوب، حيث اتضحت معالم مخطط تآمري إسرائيلي دولي لتقسيم السودان، وما يشكله ذلك من خطر حقيقي على أمن واستقرار ومستقبل دول المنطقة وخصوصا جمهورية مصر العربية.

هل يكون تمزيق السودان لدويلات عديدة بداية السيطرة الكاملة لإسرائيل على مياه نهر النيل؟. فمنذ اندلاع أزمة دارفور والتي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار السودان، ومدخلا قويا للتدخلات الخارجية، كان هناك العديد من المؤشرات الواضحة على وجود دور استخباراتي إسرائيلي يعمل على توسيع الأزمة وتكريسها، حيث عملت إسرائيل على توفير كل ما يلزم من التمويل والدعم في العديد من المجالات، واستغلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الاختلافات في إيقاد نار الفتنة الإثنية والقبلية، لتحويل مجرى هذه الاختلافات إلى أزمة سياسية مركبة ومعقدة ذات طبيعة إثنية، تعمل على إضعاف السودان وتمزيقه من الداخل وصولا إلى تفكيكه وتحويله إلى دويلات صغيرة متصارعة. فمحاولة تفكيك السودان وإضعافه ليست وليدة سياسات إسرائيلية جديدة، بل هي جزء من الإستراتيجية الإسرائيلية منذ أكثر من نصف قرن، فمنذ خمسينيات القرن الماضي شكل مؤسس دولة إسرائيل دافيد بن غوريون فريق عمل إسرائيليا لوضع الاستراتيجيات اللازمة لاختراق الدول العربية، وبخاصة دول الطوق ودول المحيط ومن أبرز هذه الدول السودان، ومنذ عشرات السنين ديفيد بن غوريون قال : إن الجهد الإسرائيلي لإضعاف الدول العربية لا يجب أن يحشد على خطوط دول المواجهة فقط، بل في الجماعات غير العربية التي تعيش على التخوم في شمال العراق وجنوب وغرب السودان وفي جبال لبنان. وفي سنة 1990 ذكر مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية في محاضرة بمركز الدراسات الإستراتيجية بجامعة تل أبيب، أن الدور الإسرائيلي تجاه حركة التمرد في السودان كان حاسماً، وأن دوافعه الأخلاقية كانت بمثابة الجسد للإستراتيجية التي وضع أساسها القادة الإسرائيليون الأوائل منذ عهد ديفيد بن غوريون وغولدا مائير وحتى الوقت الراهن. وفي حديث لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (أفي ديختر) قال إن صانعي القرار في إسرائيل كانوا قد وضعوا خطة للتدخل في إقليم دارفور، وأردف قائلا: كنا سنواجه مصاعب في الوصول إلى دارفور لممارسة "أدوارنا المتعددة" بعيدا عن الدعم الأمريكي والأوروبي، وتدخلنا في دارفور أمر حتمي حتى لا يجد السودان الوقت لتركيز جهوده باتجاه تعظيم قدراته لصالح القوة العربية، حيث إن السودان بموارده المتعددة كان بإمكانه أن يصبح دولة إقليمية قوية، إلاّ أن الأزمات الداخلية التي يواجهها حالت دون ذلك، وقال : إن رئيسة الوزراء الإسرائيلية سابقاً جولدا مائير ذكرت أن إسرائيل مضطرة لاستخدام وسائل أخرى لتقويض الأوضاع من الداخل بالسودان، نظرًا لوجود الفجوات والثغرات في البنية الاجتماعية والسكانية للسودان.

أفريقيا سوق للأسلحة الإسرائيلية: فإسرائيل ومنذ زمن أصبحت موردا رئيسيا للأسلحة والأجهزة العسكرية والعتاد الحربي وتكنولوجيا الحرب المتطورة، وأجهزة التشويش، وبالعديد من الخبراء العسكريين الإسرائيليين، ورجال المخابرات، ومجموعات أمنية خاصة لتدريب الوحدات الخاصة في بعض الدول الإفريقية، والجماعات المتمردة لكي تكون نقطة الانطلاق للاعتداء على السودان ومصر والتجسس عليهما، وتعتبر إسرائيل مصدر أساسي للصواريخ وطائرات الاستكشاف والقنابل المحظورة الاستعمال. فإسرائيل قدمت للمتمردين في جنوب السودان دعما عسكريا وماليا يقدر بمليارات الدولارات، ومعلومات هامه بواسطة الأقمار الصناعية عن تحركات الجيش السوداني، حيث قتل عام 1988 خمسة ضباط إسرائيليين في معارك داخل جنوب السودان، كذلك كانت إسرائيل هي من نقلت المعارك من جنوب السودان إلى شماله. وكشفت ورقة قدمها الدكتور معتصم أبو القاسم عن الدور اليهودي في دارفور، في مؤتمر نظمه مركز دراسات المجتمع والرصد للدراسات الإستراتيجية، عن تورط منظمات أجنبية وسودانية في أنشطة استخباراتية بإقليم دارفور لمصلحة إسرائيل، وإلى الدور الذي لعبته الوكالة اليهودية الأمريكية العالمية، التي دخلت إلى الإقليم عن طريق لجنة الإنقاذ الدولية واجهة النشاط اليهودي، وعرض مقدم الورقة صورا فوتوغرافية ووثائق تثبت قيام تلك المنظمات بأعمال مخابراتية في دارفور لمصلحة إسرائيل ودول أجنبية أخرى، كاشفا عن مخطط صهيوني من ثلاثة محاور لزعزعة الأمن بدارفور. الأول : نشر معلومات مضخمة عن الأوضاع بإقليم دار فور. الثاني : خطة عسكرية شاملة.

الثالث : خطة سياسية تعتمد على تحريك البرلمانيين،

استطاعت إصدار عشرين قرارا من الأمم المتحدة. وها هي علاقة التحالف بين إسرائيل وشريف حرير واحمد إبراهيم دريج القياديين في حركة التمرد في دارفور، حيث تلقى الأول الدعم المالي الإسرائيلي عبر إحدى السفارات الإسرائيلية في غرب أفريقيا وزار الأخير إسرائيل علنا، وكذلك حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور الذي لديه مكتب في إسرائيل، وليكن معلوما أن إسرائيل متفاهمة مع أمريكا على كل ما تقوم به في إفريقيا. هذا هو الوجه الحقيقي لإسرائيل الدولة المغتصبة للحقوق العربية، والتي تحتل أرض فلسطين وترتكب المجازر بحق شعبها وتغتصب القدس وتعتدي على لبنان وسوريا، والتي مازالت ومنذ تأسيسها وهي تبطش بالأمة العربية وتتلاعب بأمنها ومصيرها خدمة لأهداف أسيادها في واشنطن، ولكن للأسف الكثير منا من ما زال يضع رأسه في الرمال ويراهن على تغيير النمر لجلده وعلى اندماج هذه الدولة المعتدية في المحيط العربي. ; ; ; فهل المطلوب ألآن وليس غدا موقف مصري وعربي قوي وحازم؟ ... هل المطلوب رد حاسم ومباشر؟... على غرار الرد الروسي في القوقاز والمقاومة في لبنان، حيث سيشكل هذا الموقف وهذا الرد رسالة قوية ورادعة للمتآمرين ولمن خلفهم، مفادها بأن العرب أقوياء إلى حد يستطيعون منع أية مؤامرة على أمنهم الوطني والقومي، أم المطلوب المزيد من الاستجداء والتخاذل والانبطاح والتفريط والزحف على البطون!!! . ... فهاهو المؤرخ الإسرائيلي أورى ميلشتاين في حوار مطول لإذاعة أورشليم الجديدة، قال: إن إسرائيل لن تصمد في مواجهة مصر إذا اندلعت حرب جديدة، وبخاصة لأن الحرب المقبلة لن تدور في الميادين العسكرية فقط، بل قد تلجأ مصر لقصف العمق الإسرائيلي بالصواريخ المتطورة، بما يهدد بإصابات بالغة في صفوف المدنيين، قد تؤدى إلى انهيار إسرائيل، مشيراً إلى أن ثقافة الشارع الإسرائيلي تقوم على الصراخ والبكاء، ولا يتحمل الإسرائيليون مواجهة مقاتلين يتحلون بالعناد والشراسة في أثناء القتال.

المصادر: جريدة الأهرام، وكالة أنباء أمريكا إن أربك. مصر الجديدة، اليوم السابع، البشير للأخبار، الجزيرة نت، إسلام اون لاين، دنيا الوطن، سيبر أثيوبيا، البشائر، مصر الشمس، منتدى مصر، العرب اليوم.

|

||||||||||||||||

|

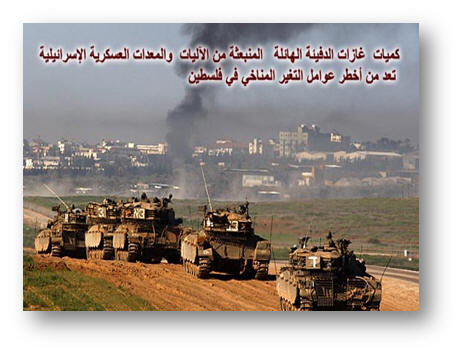

الربو، الأمراض التنفسية، التشوهات الخلقية والسرطان أهم أمراض الأطفال بسبب تلوث الهواء العلاقة الوطيدة بين التلوث الهوائي وأمراض الأطفال ووفياتهم التكلفة الاقتصادية لعلاج الأمراض الناتجة عن التلوث أكبر بعشرات أضعاف التكلفة اللازمة لمنع التلوث ج. ك. خاص بآفاق البيئة والتنمية

الربو، الموت الفجائي في السرير، التشوهات الخلقية،

والسرطان. هذه وغيرها الكثير من المخاطر الصحية، هي ما قد

يتعرض له الأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب

المستويات المرتفعة نسبيا لتلوث الهواء الكيماوي والغازي

والإشعاعي، علما بأن هناك علاقة وطيدة بين التلوث الهوائي

وأمراض ووفيات الأطفال. تعد الازدحامات المرورية والصناعات والورش المصدر الرئيسي للغازات المنبعثة في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة. أما في القرى فإن حرق النفايات المنزلية والزراعية العشوائي يعد من أهم مصادر تلوث الهواء. كما أن الانتشار العشوائي المكثف للأبراج الخلوية في مختلف أنحاء المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية يعد من أخطر الملوثات الإشعاعية غير المؤينة. وبالإضافة إلى الملوثات الغازية الإسرائيلية التي تحملها يوميا الرياح الغربية إلى الضفة، من المناطق الصناعية في تل أبيب، والملوثات الناتجة من المجمعات الصناعية الاستيطانية في الضفة، والملوثات الإشعاعية من النفايات النووية في جنوب الخليل – بالإضافة إلى ذلك، توجد كمية هائلة من ملوثات الهواء الرئيسية الناتجة من قطاع النقل والمواصلات الفلسطينية والإسرائيلية، وتتضمن الهيدروكربونات، وأكسيدات النيتروجين، وأول أكسيد الكربون، وأكسيدات الكبريت، والمواد الدقيقة، والأوزون التروبوسفيري، والرصاص. وبسبب نقص التكنولوجيا الفلسطينية اللازمة لقياس تركيز كل من هذه المواد في الهواء، يمكننا تقدير انبعاثها، باستخدام البيانات عن استهلاك البنزين والديزل في مستوى الضفة وغزة ككل، وبالتالي، تقدير المواد والغازات الأساسية الناتجة من عمليات الاحتراق. ومن مصادر الطاقة الأخرى المستخدمة في الضفة وغزة، الغاز، والكاز، والكهرباء والخشب. وإجمالا، تتسبب الغازات المنبعثة بكثافة من المركبات في أمراض تنفسية وأمراض القلب والسرطانات. وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن الأطفال والأجنة هما الفئتان الأكثر حساسية لتلوث الهواء، وبالتالي، فهما يقعان في مستوى خطر أكبر من البالغين، أي أن هاتين الفئتين هما أول من يدفع ثمن التلوث الهوائي. ومن أهم أسباب ذلك، أن الأطفال يتواجدون في مرحلة حرجة من نمو الدماغ والجهازين العصبي والمناعي. وهذا الأخير غير مكتمل بما يكفي لمقاومة الملوثات البيئية. كما أن الأولاد يمضون وقتا طويلا خارج المنزل، وبالتالي، فهم يستنشقون هواء بنسبة 20 – 50% أكثر، بالنسبة لأوزان أجسامهم. وهذا يعني، أنهم يتنفسون ملوثات أكثر، بالمقارنة مع البالغين. ومن المعروف أن تلوث الهواء يتسبب في نسبة وفيات أعلى لدى الأطفال، وولادات الوزن المتدني، وتخلف نمو الجنين في الرحم، والولادات المبكرة (قبل أوانها) والتشوهات الخلقية. وقد دلت الأبحاث التي جرت في الولايات المتحدة الأميركية، على أن نسبة وفيات الأطفال في المناطق المعرضة أكثر للتلوث أعلى بـ 40% نتيجة للأمراض التنفسية، ونسبة الوفيات الفجائية في الأسرة أعلى بـ 26%. بل، تشير الأبحاث إلى أن الضرر الناتج عن المستويات المنخفضة من تلوث الهواء يشبه الضرر الناجم عن التدخين السلبي (التدخين القسري). والسؤال المطروح: لماذا لا يتم إجراء قياس لتركيز المواد الملوثة الخطرة والمسرطنة في محيط بعض المدارس الفلسطينية المحاذية لمصادر ملوثات الهواء، كما هو حال بعض المدارس الواقعة في مراكز المدن؛ حيث تنبعث في الأجواء المحيطة بتلك المدارس غازات كثيفة من عوادم السيارات، فضلا عن تواجد مدارس أخرى قرب المناطق الصناعية الإسرائيلية الخطرة، كما في طولكرم وسلفيت والخليل وغيرها؟ إن نتيجة هذه القياسات ستوضح لنا الإجراءات العلاجية والوقائية التي يجب اتخاذها لحماية أطفالنا من الأمراض والوفيات الناتجة عن التلوث الهوائي والمعادن الثقيلة. والمطلوب حاليا، إنشاء جسم قانوني يمتلك الصلاحيات اللازمة، ويضم أخصائيين وخبراء ذوي صلة، مهمته المتابعة والمراقبة المنهجية والمنظمة لتلوث الهواء، وفحص العلاقة بين التلوث الهوائي الشديد وأمراض المواطنين بعامة، والأطفال بخاصة. أخيرا نقول، يوجد ثمن اقتصادي أيضا للتساهل والتهاون مع مسببي التلوث الكيميائي والغازي والإشعاعي، ويتمثل ذلك أساسا في أن التكلفة الاقتصادية لعلاج الأمراض الناتجة عن التلوث أكبر بعشرات أضعاف التكلفة اللازمة لمنع التلوث. |

||||||||||||||||

|

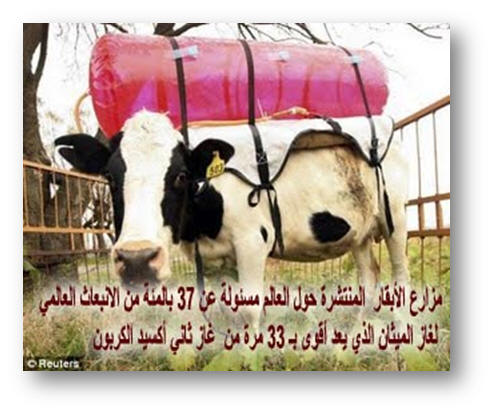

إلى أي مدى تساهم صناعة اللحوم في تدمير الكرة الأرضية؟

خاص بآفاق البيئة والتنمية

أثير مؤخرا النقاش مجددا حول العلاقة بين استهلاك

اللحوم وارتفاع حرارة الكرة الأرضية، وذلك إثر نشر بحثين

جديدين حول هذه المسألة، وتصريح خلافي لأحد أبرز الناشطين

البريطانيين في مجال مكافحة التغير المناخي.

أجرى البحث الأول المنظمة الأميركية المعروفة باسم World Watch. وقد توصل إلى نتيجة مفادها أن صناعة اللحوم العالمية مسئولة عن نحو نصف انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، وليس عن 18% من الانبعاثات، كما ورد في تقرير الأمم المتحدة حول هذا الموضوع، عام 2006. معدو التقرير هما مستشاران بيئيان سابقان للبنك الدولي. ويدعي الباحثان أن معطيات الأمم المتحدة السابقة قللت من حساب التأثير المدمر للانبعاثات الناجمة عن مليارات رؤوس الأبقار والأغنام والخنازير والطيور في المزارع المنتشرة حول العالم، ولم تعر اهتماما كافيا لمسائل مثل استغلال الأراضي، وتنفس الحيوانات وانبعاثات غاز الميثان. وحسب تقريرهما، فإن صناعة البقر وحدها مسئولة عن 37% من انبعاث غاز الميثان في العالم. كما نشرت وكالة ناسا الأميركية، بحثا إضافيا، يقول بأن غاز الميثان قد يكون أقوى بـ 33 مرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، وليس 23 مرة فقط، حسب الاعتقاد السائد حتى الآن. وقبل نشر نتائج البحثين، دعا الاقتصادي وخبير المناخ اللورد نيكولاس ستيرن الذي يعد أحد أبرز الناشطين في العالم ضد التغير المناخي – دعا العالم إلى التخلي عن أكل اللحوم، للمساهمة في فرملة ارتفاع حرارة الأرض، مما أثار ضجة كبيرة في بريطانيا. وقال ستيرن الذي أعد أحد أهم التقارير المركزية حول التغير المناخي – قال لصحيفة "التايمز" اللندنية: "اللحوم عبارة عن تبذير للمياه، وتنتج الكثير من غازات الدفيئة...الغذاء النباتي أفضل بكثير للكرة الأرضية". وتابع بأن انبعاثات غاز الميثان من البقر والخنازير تولد ضغطا عظيما على الكرة الأرضية. ويعتقد ستيرن أنه مع ازدياد وعي الناس حول التأثير البيئي الذي يتسبب فيه غذاؤهم، ستتغير مواقفهم تجاه تناول اللحم، خلال السنوات القادمة. وتنبأ بأن يصبح أكل اللحوم، شيئا فشيئا، غير مقبول اجتماعيا. "أعتقد أن من الضروري أن يفكر الناس بما يفعلونه، بما في ذلك الطعام الذي يتناولونه. أنا، على سبيل المثال، عمري حاليا 61 عاما، وقد تغيرت مواقفي تجاه الشرب وسياقة السيارة منذ أن كنت طالبا. فالناس يغيرون مواقفهم بشكل خاص تجاه ما هو مسموح ومسئول. وفي المستقبل القريب، سيسأل الناس أنفسهم عن البصمة الكربونية لغذائهم"، أوضح ستيرن. ونوه ستيرن الذي أقر بأنه ليس نباتيا متزمتا، إلى أنه في حال مواصلة العالم تجاهله لهذا الموضوع، ولم يحرك ساكنا، فقد يرتفع متوسط الحرارة العالمية، حتى القرن القادم، إلى خمس درجات. و"سيكون لهذه الظواهر انعكاسات بعيدة المدى؛ إذ سيتحول معظم جنوب أوروبا إلى صحراء، وسيجبر ملايين الناس على هجر منازلهم. وسيشكل هذا ضربة قاصمة للاقتصاد والأمن العالميين"، أكد ستيرن. وقد أثارت أقوال ستيرن السابقة زوبعة كبيرة في بريطانيا. إذ أعرب مربو الأبقار ومنظمات المزارعين عن غضبهم من أقوال ستيرن الذي، حسب أقوالهم، تجاهل الجهود الكبيرة التي تبذلها الصناعة، في محاولة لمواجهة التغير المناخي، مثل تدوير النفايات والمياه العادمة الناتجة من المزارع، بهدف إنتاج الكهرباء. وبما أن ستيرن يعد من اللوردات، أي أنه جزء من مجلس الأعيان البريطاني الأعلى، فقد أثارت أقواله إرباكا للحكومة، مما دفع المستشار العلمي الرئيسي لوزارة البيئة البريطانية، البروفسور روبرت ووطسون، إلى أن يوضح لوسائل الإعلام أن الحكومة لا تملك أي برنامج لتشجيع التوجه الغذائي النباتي. إلا أن ووطسون الذي أقر أيضا بأنه يأكل اللحم ومنتجات الحليب، ولكنه يكثر من تناول الخضار والفاكهة، أيد موقف ستيرن القائل بأن على بريطانيا أن تقلل انبعاثاتها من غازات الدفيئة، وبأن استهلاك اللحوم يساهم في زيادة الانبعاثات. "لا يوجد أدنى شك بأن علينا أن نقلل من الانبعاثات وأن نوفر الطاقة، وأن نحظر استئصال الغابات وتدمير الأراضي، إلا أن ذلك لا يعني مجرد تناول اللحوم فقط؛ فصناعة اللحوم لا تعني فقط انبعاث الميثان من البقر، بل هناك عمليات نقل اللحوم ومنتجاتها، وتبريدها وطبخها، علما بأن كل هذا يستهلك الكثير من الطاقة ويبعث الكثير جدا من غازات الدفيئة"، قال ووطسون. وفي المقابل، أشادت سو تيلور الناطقة باسم المنظمة النباتية البريطانية، بأقوال ستيرن. وقالت إن "الأشياء التي نختارها غذاء لنا تؤثر تأثيرا كبيرا على البيئة؛ فإنتاج اللحوم يستلزم استثمار الكثير من الموارد، بينما يستهلك الغذاء النباتي مياه وطاقة وأراضي أقل بكثير...إن أهم ما يمكننا القيام به من أجل البيئة يتمثل في تخلينا عن تناول اللحم". |

||||||||||||||||

|

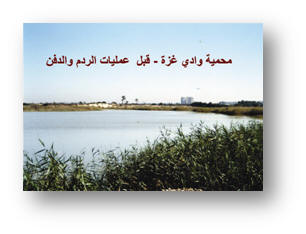

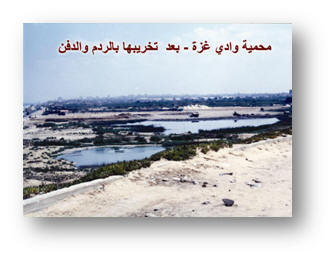

تدمير الحياة البرية في وادي غزة ج. ك.

يمتد وادي غزة على شريط طولي، من الجهة الشرقية في الأرض

المحتلة عام 1948، باتجاه البحر المتوسط. ويصل طول الوادي

في منطقة قطاع غزة نحو 9 كم. ويبلغ متوسط عرض الوادي في

غزة نحو 20 – 25 مترا، ثم يتسع عند مصبه في البحر فيصل

عرضه إلى نحو 100 متر أو أكثر. لكن، وللأسف، تحول الوادي، في السنوات الأخيرة، إلى مكرهة صحية، حيث تلقى فيه النفايات الصلبة والسائلة من المنطقة الوسطى في قطاع غزة. وقد أدت عملية ردم المنطقة الرطبة عند مصب الوادي والتقائه بالبحر الأبيض المتوسط، إلى تدمير المحمية بشكل شبه كلي، وفقدان جميع عناصر التنوع الحيوي والخصائص البيئية، مما انعكس بشكل سلبي على النشاطات التنموية والبيئية التي كان متوقعا تنفيذها والتخطيط لها مستقبلا. وما زاد الطين بلة، تدفق المياه العادمة من المخيمات الفلسطينية بالمنطقة الوسطى في قطاع غزة إلى الوادي، ومنه إلى البحر، وذلك بسبب عدم وجود مشروع لمعالجة المياه العادمة في المنطقة الوسطى.

التغيرات المناخية في فلسطين: أسباب وعواقب

د. محمد العيلة باحث ومتخصص في شؤون البيئة والتنمية

تعتبر الدول النامية، ومن ضمنها فلسطين، من أكثر البلدان تضررا من الآثار السلبية جراء تغير المناخ، بالرغم من عدم تسببها في هذه الظاهرة، وهو ما سوف يؤثر على جميع مناحي الحياة وخطط التنمية الشاملة سواء من ناحية الإنتاجية الزراعية، أو التنوع البيولوجي أو توافر الموارد المائية، فضلا عن المخاطر التي تحدق بالصحة العامة. وتعد التغيرات المناخية ظاهرة عالمية نشعر بها في الأراضي الفلسطينية، وتترجم عملياً بالتغير الواضح في هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وتبدل أحوال الفصول الأربعة، وزحف الجفاف إلى الشتاء والربيع. لا شك في أن حدوث، تغيرات مناخية واضحة وخطيرة بمنطقتنا في الفترة السابقة، بالإضافة إلى التجليات البيئية للتغيرات المناخية، في المستويات المختلفة، وبخاصة طبيعة الأراضي ونوعية التربة، والموارد المائية، وأحوال الطقس، والفصول المناخية، والزراعة. وتعتبر الظاهرة عالمياً من صنع البشر بفعل الاستهلاك الزائد للموارد، مما يؤدي لرفع نسب التلوث. وهناك دليل على حدوث الظاهرة في فلسطين، تمثّل في ارتفاع حرارة مناخ الأرض بمقدار 0.74 درجة مئوية ما بين عامي 1905 و2005، متوقعا زيادتها إلى ما يقارب درجتين مئويتين في السنوات القادمة؛ وهذا ينذر بكوارث بيئية، ويؤدي إلى استنزاف التربة والماء والهواء، وازدياد واضح في الآفات الزراعية، التي تهاجم المزروعات المختلفة والاستخدام المفرط للمبيدات المختلفة.

أشكال التغيرات المناخية في فلسطين يتراوح معدل سقوط الأمطار في الضفة الغربية ما بين 700 مم في منطقة جنين الى 80-100 مم في محيط البحر الميت جنوباً (Dudeen 2007). أما في قطاع غزة فان معدل سقوط الأمطار نحو522 مم في شمال قطاع غزة و255 مم في منطقة رفح جنوب قطاع غزة (PWA 2007). وقد لوحظ تغير ملحوظ في درجات الحرارة بمقدار 0.4 درجة مئوية ما بين عامي 1976 و1995 (El-Kadi 2005). ويستهلك ثلثا سكان فلسطين ما بين 60-100 لتر في اليوم للشخص الواحد مقارنة مع 360 لترا للشخص في إسرائيل. في حين أن منظمة الصحة العالمية توصي بأن يكون معدل استهلاك الفرد من المياه يوميا لا يقل عن 100 لتر في اليوم للشخص الواحد (Zeitoun 2008: 14). وتعاني الأراضي الفلسطينية من عجز كبير في المياه يقدر بنحو271 مليون متر مكعب لغاية عام 2020 (Mimi et al 2003). وحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNDP/PAPP 2009c) فإن أهم أشكال التغيرات الناتجة عن التغيرات المناخية هي كالأتي: في مجال المياه: حيث تمثل ذلك في نقص كميات المياه نتيجة انخفاض معدل الأمطار وارتفاع نسبة التبخر؛ إذ أصبحت الأمطار تتوقف عن السقوط في وقت مبكر كشهر شباط. كذلك عدم كفاية الأمطار لتغذي خزان المياه الجوفي، وأيضاً ازدياد حوادث الفيضانات في فصل الشتاء، بالإضافة إلى زيادة تلوث المياه الجوفية. وفي مجال الزراعة: لوحظ زيادة معدلات الجفاف والتصحر وقلة المراعي وضعف الإنتاج الحيواني وتغير في المحاصيل الزراعية وزيادة حاجة المحاصيل الزراعية للمياه. وأيضا ارتفاع ملحوظ في أسعار المنتوجات الزراعية والحيوانية إضافةً إلى امتداد فترة الصقيع إلى فترات طويلة عن السنوات السابقة. وأيضاً ظهور بعض الأمراض والأوبئة الزراعية كظاهرة المن الورقي، التي أصبحت تمتد على مدار العام، بعدما كانت محصورة في أوقات قصيرة من العام. وكذلك قيام المزارعين بأكثر من سبع عمليات رش باستخدام مبيدات كيماوية لبعض الأشجار المثمرة للتخلص من الآفات الزراعية التي تهاجم محاصيلهم. وفي مجال الطاقة: لوحظ زيادة الطلب على مصادر الطاقة للتغلب على الاختلاف في درجات الحرارة في فصلي الصيف والشتاء. وكذلك زيادة الطلب على مختلف انواع الوقود للاستخدامات المختلفة. فعلى سبيل المثال، استخدام مصباح توهجي يستهلك كيلوواط واحداً في الساعة ينتج 1.05 من ثاني أكسيد الكربون، فيما تقلل المصابيح الموفرة للطاقة النسبة بسبعة أضعاف, كذلك انتشار الأدوات الكهربائية المستخدمة والقديمة ترفع من نسب استهلاك الطاقة. وفي مجال الصحة العامة: انتشار بعض الأمراض نتيجة النقص في معدل استهلاك المياه لأغراض النظافة والصحة العامة، دليل على تغير المناخ وكذلك ازدياد انتشار نواقل الأمراض كالحشرات والقوارض مقارنةً بالسنوات الماضية. أما في مجال الساحل والبيئة البحرية: فتمثل ذلك في دخول مياه البحر إلى خزان المياه الجوفية الذي يؤدي إلى ملوحة مياه الشرب وتغير في استعمالات الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر. هذا بالإضافة إلى تدهور في نوعية التربة وفقدان للكثير من عناصر التنوع البيولوجي والبيئة البحرية. أما بخصوص تناقص مياه البحر الميت: فإن المعلومات المتوافرة خلال السنوات الخمس عشرة الفارقة تثبت أن البحر الميت يتناقص سنوياً من نصف متر إلى متر واحد، نتيجة السحب الزائد بالإضافة إلى قلة المياه حيث تدنى مستوى الماء بحوالي 24 م وتقلصت مساحة البحر الميت بحوالي 33% خلال 55 سنة الأخيرة وبخاصة منذ عام 1970 حيث انخفض مستوى سطح البحر الميت من 393 م تحت مستوى سطح البحر إلى 417 م، وكذلك تقلص المسطح المائي له حيث كان فى عام 1950 حوالى 1043كم2 بمستوى -393م وخلال عام 2005 بلغت 637كم2 بمستوى -417م ومن المنتظر أن تصل مساحة المسطح المائي خلال عام 2020إلى 622كم2 بمستوى-427م (سلطة جودة البيئة 2007).

تأثر الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: يعيش نحو48% من سكان الضفة الغربية تحت خط الفقر بينما يعيش أكثر من 68% من سكان جنوب قطاع غزة و72% من سكان شمال قطاع غزة تحت خط الفقر (UNDP/PAPP 2009a). لقد تجاوزت نسبة البطالة أكثر من 49% قبل الحرب على غزة بينما زادت الحرب على غزة من معاناة سكان القطاع؛ حيث تم تدمير أكثر من 18% من الأراضي الزراعية إضافةً إلى تدمير نحو19920 متراً من خطوط المياه، وتدمير العديد من آبار المياه والمرافق العامة (UNDP/PAPP 2009b: PNA 2009). وبحسب تقرير برنامج الغذاء العالمي فإن 56% من سكان قطاع غزة لا يستطيعون تأمين الغذاء لأنفسهم (FAO 2008). وإن 75% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية المقدمة لهم من قبل الهيئات الدولية (WFP/FAO/UNRWA 2008).

مسببات التغيير المناخي في فلسطين في الوقت الذي تشكل فيه الأراضي الفلسطينية نموذجا مثاليا للعلاقة العضوية بين التدهور البيئي والصراع السياسي، حيث إن حجم الكوارث والأضرار التي حلت بالنظام البيئي الفلسطيني وكذلك حجم الانتهاكات التي ارتكبها المحتلون بحق البيئة الفلسطينية على مدار سنوات الاحتلال والتي تمثلت في تدمير البنية التحتية لقطاع البيئة ودفن النفايات الإسرائيلية الخطرة داخل الأراضي الفلسطينية وإغلاق الطرق المؤدية إلى المكبات، وتدمير شبكات وأحواض الصرف الصحي وشبكات وآبار المياه، والاستنزاف المستمر للمصادر الطبيعية ومنعنا من استغلالها، ومصادرة الأراضي واقتلاع الأشجار ووجود الصناعات الملوثة داخل المستعمرات غير الشرعية المقامة على أراضي الضفة الغربية وآثارها على الصحة والسلامة والبيئة الفلسطينية، وحرماننا من مياهنا الجوفية حيث يستهلك الإسرائيليون حوالي 90% من المياه المتجددة الجوفية الصالحة للشرب، وتترك 10% وهي الكمية التي يفترض أن يستهلكها الإنسان الفلسطيني لأغراض الشرب والزراعة وغيرها. ويعتبر انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من أهم مسببات التغير المناخي بفعل حرق الوقود الأحفوري. إن نحو10-15 في المائة من الطاقة في الأراضي الفلسطينية تعتمد على هذا النوع من الطاقة، وتبرز المسألة بوضوح في محافظة غزة في فترة انقطاع التيار الكهربائي، حيث تنتشر مولدات الكهرباء. "إن إنتاج كل كيلوواط يؤدي في الساعة الواحدة لإنتاج 1.05 في المئة من ثاني أكسيد الكربون" (بريك, 2008)، وهي نسبة مرتفعة، قياساً بدول كبيرة اصبحت تتجه لاستخدامات الطاقة النظيفة. ويمكننا أن نبرهن على حدوث تلوث مناخي في الأراضي الفلسطينية، بالارتفاع الهائل في عدد المركبات المستخدمة في السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال هناك في ألمانيا واليابان عمر افتراضي للمركبات، التي تخضع لفحص دوري لتحديد نسبة تلويثها للبيئة وفحص الغازات العادمة، أما الحال في الأراضي الفلسطينية فالحال مختلف، إذ تعد معظم المركبات التي يستخدمها المواطنون متآكلة وقديمة بفعل قوانين الاستيراد والحال الاقتصادي والضرائب؛ وبالتالي تسبب برفع نسب التلوث وزيادة غاز ثاني أكسيد الكربون (أبو بكر, 2008). إن تزايد تركيز ثاني أكسيد الكربون، الناتج بالأساس عن حرق الوقود الأحفوري(البترول والفحم)، يعد أهم مسببات التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض، وهو ما حمل المجتمع الدولي على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي عام 1992، كما انبثق عن هذه الاتفاقية بروتوكول كيوتو الذي دخل حيز النفاذ مع نهاية شباط 2005.

الخلاصة: إن تغير المناخ ليس فارقا طفيفا في الأنماط المناخية. فدرجات الحرارة المتفاقمة ستؤدي إلى تغير في أنواع الطقس كأنماط الرياح وكمية المتساقطات وأنواعها إضافة إلى أنواع وتواتر عدة أحداث مناخية قصوى محتملة. إن تغير المناخ بهذه الطريقة يمكن أن يؤدي إلى عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة التأثير ولا يمكن التنبؤ بها. ففي غضون 20 عاما سيرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص في مياه الشرب. كما سيتراجع المحصول الزراعي وستتأثر الزراعات المحلية وبالتالي سيتقلص المخزون الغذائي. مثلما ستتراجع خصوبة التربة وتتفاقم التعرية ويزداد الجفاف وستتغير أنماط المتساقطات مما سيؤدي إلى تفاقم التصحر. وتلقائيا سيزداد بشكل غير مباشر استخدام الأسمدة الكيميائية وبالتالي سيتفاقم التلوث السام. كما سيشكل ارتفاع درجات الحرارة ظروفا ملائمة لانتشار الآفات والحشرات الناقلة للأمراض. فضلا عن أن ارتفاع الحرارة سيؤدي إلى أن يرتفع مستوى البحر من 0.1 إلى 0.5 متر مع حلول منتصف القرن. كما ستتواتر الكوارث المناخية المتسارعة مثل موجات الجفاف والفيضانات والعواصف وسواها.

توصيات وبناء على النتائج السابقة فإن الدراسة توصي المؤسسات الرسمية والأهلية والأكاديمية ومراكز الأبحاث بضرورة القيام بخطوات عملية لمواجهة أسباب وآثار التغيرات المناخية، ومنها لا على الحصر: · ضرورة الشروع الفوري في التعامل مع التغييرات المناخية، وعدم الاكتفاء بوصف الظاهرة، أو القول إن الأراضي الفلسطينية صغيرة في مساحتها وبحجم ممارسات تفاقم التغيير المناخي. · اتخاذ تدابير عملية، للاستعداد لمواجهة أسباب وآثار التغيرات المناخية في الأراضي الفلسطينية، عبر تشريعات قانونية وإجراءات رقابية فاعلة، بالإضافة لتطوير الوعي البيئي على المستويين الفردي والجماعي، والانتصار للطبيعة.

المراجع: 1. بريك, عماد (2008) التغيرات المناخية في فلسطين. مركز بحوث الطاقة في جامعة النجاح الوطنية, نابلس, فلسطين. منشورات مجلة آفاق البيئة والتنمية" , مركز العمل التنموي (معاً).

2. أبوبكر, ضرار (2008) مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. منشورات مجلة آفاق البيئة والتنمية" , مركز العمل التنموي (معاً).

3. سلطة جودة البيئة (2007) تقرير عن مشروع قناة البحرين المزمع إنشاؤها للربط بين خليج العقبة بالبحر الأحمر والبحر الميت. تقرير غير منشور.

4. Dudeen, Basim Ahmad (2007) Land Degradation in Palestine: Main Factors States and Trends, Recommended Actions, Jerusalem Research Centre.

5. Food and Agriculture Organization (FAO) (2008) Social Protection in the West Bank and Gaza Strip: Working Paper 5: Household Food Security Profiling, Rome:.

6. El-Kadi, Ahmed (2005) “Global warming: a study of the Gaza temperature variations in the period 1976-1995”, Islamic University Magazine 13(2): 1-19.

7. Mimi, Z., M. Ziara, and H. Nigim (2003) "Water conservation and its perception in Palestine: a case study”, Water and Environmental Management Journal 17: 152-156.

8. (PWA) Palestinian Water Authority (2007) Rainfall Data in Gaza Strip. Ramallah. http://www.moa.gov.ps/modules/water/rain06-07_report.pdf

9. UNDP/PAPP (2009a) MDG Advancement in 2008 http://www.papp.undp.org/en/mdgs/mdgopt.html

10. UNDP/PAPP (2009b) “Gazans cite psychological toll, unemployment as major concerns according to a UNDP Survey”, UNDP Press Release, February 9 http://www.papp.undp.org/en/newsroom/pressreleasespdf/2009/4.pdf

11. UNDP/PAPP (2009c) Analysis of the Climate Change Situation in the Occupied Palestinian Territory. Report of Consultants to the UNDP/PAPP initiative: Climate Change Adaptation Strategy and Program of Action for the Palestinian National Authority

12. WFP/FAO/UNRWA (2008) Joint Rapid Food Security Survey in the Occupied Palestinian Territory, Jerusalem: WFP/FAO/UNRWA http://www.un.org/unrwa/publications/pubs08/RapidAssesmentReport_May08.Pdf

13. Zeitoun, M. (2008) Power and Water in the Middle East, London: I.B. Tauris.

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||

|

التعليقات |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

الآراء الواردة في مجلة "آفاق البيئة والتنمية" تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز معا. |

||||||||||||||||

على رأس وفد كبير مكون من النخبة وكبار المسؤولين

الحكوميين، من وزارة الخارجية والمالية والدفاع ومجلس

الأمن القومي ومن شركات الأسلحة والخبراء في شؤون المياه

والاقتصاد والأعمال والطاقة والزراعة والري والأمن

والإعلام وحرب العصابات والبنى التحتية،

على رأس وفد كبير مكون من النخبة وكبار المسؤولين

الحكوميين، من وزارة الخارجية والمالية والدفاع ومجلس

الأمن القومي ومن شركات الأسلحة والخبراء في شؤون المياه

والاقتصاد والأعمال والطاقة والزراعة والري والأمن

والإعلام وحرب العصابات والبنى التحتية،

ويعد وادي غزة من أهم

الأراضي الرطبة في فلسطين، وبالتالي من أهم مناطق التنوع

الحيوي للنباتات والكائنات الحية والحشرات والطيور

المهاجرة من أوروبا الغربية. ويشتهر الوادي بأنواع نادرة

من نباتات البوص والقصيبة وغيرها. ويقدر عمق المنطقة

الرطبة داخل اليابسة بنحو 500 – 800 متر. وقد نالت هذه

المنطقة الرطبة اعترافا من الأمم المتحدة بأنها منطقة

ويعد وادي غزة من أهم

الأراضي الرطبة في فلسطين، وبالتالي من أهم مناطق التنوع

الحيوي للنباتات والكائنات الحية والحشرات والطيور

المهاجرة من أوروبا الغربية. ويشتهر الوادي بأنواع نادرة

من نباتات البوص والقصيبة وغيرها. ويقدر عمق المنطقة

الرطبة داخل اليابسة بنحو 500 – 800 متر. وقد نالت هذه

المنطقة الرطبة اعترافا من الأمم المتحدة بأنها منطقة