|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

أيار 2009 العدد (14) |

مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا |

May 2009 No (14) |

||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||

|

منبر البيئة والتنمية:

|

||||||||||||||||

|

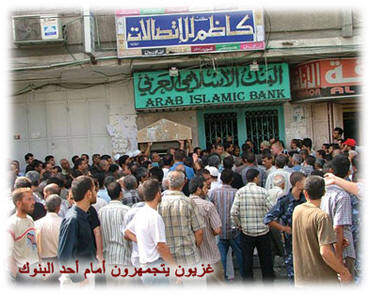

أزمة السيولة المصرفية في قطاع غزة: تحدي آليات القمع الاقتصادية

نسرين مزاوي / الناصرة

ربما ما يحدث في قطاع غزة هذه الأيام من انعدام السيولة المالية ليس بالفريد لقطاع غزة، فقد تنعدم السيولة المالية لأسباب عديدة ومنها الأزمات الاقتصادية ومنها الأسباب السياسية كالمقاطعة أو محاولة توجيه السوق بحسب رؤيا اقتصادية معينة.

لن أتطرق مباشرة إلى

أزمة السيولة

المالية في قطاع غزة، لكن ما سأطرحه مرتبط ارتباطا مباشرا

بما يحدث في غزة أو الضفة أو أي مكان أخر يعاني من قمع اقتصادي، كذلك

فإن الموضوع مرتبط ارتباطا مباشرا بالقضايا البيئية محلياً وعالمياً

ولن يسعني التطرق إلى هذه هنا وسأحاول ذلك في مقالات لاحقة. يصعب علي تخيل شخص بصحة سليمة يستطيع القيام بعدة أمور أو أعمال، تعود بالفائدة عليه أو يحتاجها شخص أخر في المجتمع، عاطل عن العمل لأحد السببين الوهميين المذكورين أعلاه. إحدى الاستراتيجيات التي اتبعها النظام الأمريكي تحت قيادة روزفلت سنة 1932 للخروج من الأزمة الاقتصادية الكبرى التي حلت بالعالم في أواخر العشرينيات من ذلك القرن، كانت المبادرة إلى خلق أماكن عمل بواسطة المبادرة إلى مشاريع محلية وقومية، مثل عمليات التشجير وتقليم الحدائق العامة، شق الشوارع، بناء سدود وتطوير محطات طاقة وما شابه. كل هذه العمليات عادت بالفائدة على المجتمع الأمريكي ووفرت خلال تسعة أعوام ثمانية ملايين مكان عمل في 250 ألف مشروع في أرجاء الولايات المتحدة. إذاً فالبطالة هي شبح ويمكن لأي حكومة أو سلطة أو قيادة شعبية محلية جماهيرية أن تتخطاه، ولكن.... كيف يتم دفع الأجر في حالة عدم وجود المال؟!!

للإجابة عن هذا السؤال سأعتمد مستويين الأول مستوى الحكومات والمؤسسات

الاقتصادية الكلاسيكية، والثاني وهو الأهم حيث يشكل آلية مقاومة

اقتصادية في أيدي الجماهير والقيادات الشعبية والمجتمعات المحلية، وهو

يتطرق إلى مفهومنا للمال، وتعاملنا معه ودوره في تحريك الدورة

الإنتاجية محلياً وعالمياً. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: من أين أتت الولايات المتحدة بهذه الأموال خلال أزمة اقتصادية من أكبر الأزمات التي شهدها العالم حتى تلك السنوات؟ وربما من الأصح أن نسأل كيف ومن أين "خلقت" الولايات المتحدة هذه الأموال للخروج من ركودها الاقتصادي؟!!! وهي بالفعل "خلقت" هذه الأموال فجزء منها بالدين مقابل سندات ضمان أو سندات توفير تقوم الحكومة بإصدارها وبيعها للمواطنين ولدول أخرى، (ديون الولايات المتحدة للصين واليابان ودول أخرى، تزيد عن عشرة آلاف مليار دولار، وهي تفوق ديون الأرجنتين للبنك الدولي في أزمتها الاقتصادية عام 2001، 130 مليار)، والجزء الأخر قامت بإنتاجه أي بطباعته بكل معنى الكلمة، طبعاً آخذة بالحسبان التضخم المالي وعوامل اقتصادية كلاسيكية أخرى لن أتطرق إليها هنا، لكن الأهم في الموضوع أن الأوراق النقدية ما هي إلا أوراق مرسومة يتفق الجميع على احترامها وإعطائها قيمة معينة لتقييم عمل معيين أو نتاج لعمل معين قام به شخص ما أو عدة أشخاص ويمكن طباعتها في كل لحظة من الزمن. إذا كانت الأموال وسيلة لقياس/تقييم عمل/نتاج عمل معين كما هي الساعة وسيلة لقياس/تقييم الزمن وكما هو المتر وسيلة لقياس/تقييم المساحة فهل يتوقف الزمن عند توقف الساعة، وهل تنعدم المساحة في غياب المتر؟ فكيف يتعسر العمل/الإنتاج/التداول/المقايضة في غياب الأموال، كيف للسيولة البنكية أن تتحكم في الإرادة المجتمعية للعمل والحياة، كيف للركود الاقتصادي أن يتحول إلى ركود إنتاجي، أين المنطق في هذا؟؟!! فإن تحولت الآليات الاقتصادية إلى آليات قمعية في أيدي السلطة تستخدم للسيطرة وللعقاب، فهل لنا أن نستسلم لهذه النماذج ولهذه المعايير، أم يمكن لنا البحث عن والسعي وراء نماذج ومعايير جديدة تقلب الواقع وتكسر أسر الوهم والمال؟!! نماذج اقتصادية بديلة - اقتصاد محلي جماهيري

إحدى الاستراتيجيات التي تستعملها العديد من المجموعات في

الولايات المتحدة،

وبريطانيا، وكندا،

وأمريكا اللاتينية ودول أوروبية ومنها

هولندا،

وبلجيكيا وألمانيا لتعزيز المجتمعات المحلية ولصد استنزاف النظام

المالي العصري للطاقات البشرية وللثروات المجتمعية والبيئية المحلية،

هي التداول بعملة محلية تقوم هذه المجموعات

بإنتاجها /طباعتها

بنفسها، هذه العملة لا ترتبط بفوائد مستقبلية، على مثال

المصارف الإسلامية، ولا يمكن التداول بها خارج الأطر المحلية أي ليس

لها قيمة خارج المجتمع المحلي، وبهذا يمنع استنزافها إلى الخارج.

وهكذا تقوم بدورها الأولي وهو تحريك عمليات التداول والإنتاج داخل

المجتمع. نموذج أخر هو بنك الوقت: وفيه يتم التداول بالساعات، ساعة مقابل ساعة. في إسرائيل كانت هناك محاولة لتفعيل بنك وقت في بعض الأحياء في القدس إلا أن هذه المحاولة كانت فاشلة لعدة أسباب منها أنها تحولت إلى عمل تطوعي خيري ولم يتعامل الناس معها كنظام بديل. احد أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك هو القانون الإسرائيلي الذي يمنع هذه النماذج البديلة حيث لا يستطيع النظام أن يفرض ضريبة الدخل على هذه النماذج بالإضافة إلى أنها قد تؤدي إلى خروج كم لا يستهان به من الأموال/الأرقام من معايير ومقاييس النمو الاقتصادي والدورة الاقتصادية "الوطنية"، وبهذا يمنع القانون الإسرائيلي، متجاهلاً الفوائد الاجتماعية التي تعود بها هذه الطرق على المجتمع وعلى تنميته.

في بعض النماذج تعتمد هذه النظم التعاون بين السلطة المحلية والسكان،

حيث تأخذ البلدية دورا في تنظيم وتشجيع التداول بالعملة المحلية، وتقوم

بدفع أجر الموظفين وتلقي الضرائب البلدية بعملة محلية. عودة إلى غزة، أولاً لماذا لا يبادر الشعب الفلسطيني إلى طباعة أمواله بذاته، فإذا كان لمؤسسة أو لأخرى عشرة ملايين دولار محتجزة في الخارج فلتقم بطباعة عشرة ملايين ليرة/دينار فلسطيني حيث تعتمد هذه الأموال المحتجزة في الخارج كما اعتمد الذهب في السابق. ثانياً لماذا لا يمتنع الفلسطينيون عن التداول بالشاقل الإسرائيلي فيما بينهم بتاتاً؛ فكل تداول كهذا يضاف بشكل إيجابي إلى مؤشر النمو الاقتصادي الإسرائيلي، الذي يعتبره الكثير من السياسيين كمؤشر نجاح، فإذا كان الاحتلال ذا مقومات اقتصادية، وجب على المقاومة أيضا أن تتحلى بمقومات اقتصادية. يمكنكم قراءة مقالات إضافية للكاتبة في المدونة التالية: http://www.nisreenmazzawi.blogspot.com

|

||||||||||||||||

|

من "المجتمع المدني" إلى "المجتمع الحيوي" حبيب معلوف / لبنان

لماذا نعترض وندين التمييز بين الناس ألوانا وأجناسا، والتمييز الجندري بين المرأة والرجل، والتمييز مع المعوقين ومع فئة الشباب والشيوخ... ولا ندين التمييز بيننا وبين باقي الكائنات؟! على أية قواعد يتم هذا التمييز، وعلى أية أسس تتم المطالبة بالمساواة؟ لماذا نتردد في قتل جرذ أو صرصور ولا نتردد في الدوس على العشب؟ لماذا يمكن أن نشعر بالاشمئزاز إذا رأينا حية تأكل فأرا، بينما يمكن أن نشعر بالغبطة إذا شاهدنا حمارا يأكل عشبا؟ لماذا نشعر بالغضب إذا أكل الذئب نعجة، بينما نشعر بالارتياح والحماسة إذا أكلت الماعز الربيع؟ لماذا نداعب الأشتال والزهور وندللها إذا كانت في منزلنا، ونقطعها إذا كانت في الحقل؟ لماذا هناك جمعيات للرفق بالحيوان وليس هناك من يدافع عن النباتات ولا يرفق بها؟ ما الذي يجعلنا نهتم بالحيوانات الأليفة (الداجنة) ولا نعير أي اهتمام لتلك البرية؟ لماذا نتعاطف مع الهررة فندللها ونطببها ونكرمها، ولا نتعاطف مع الخراف والدجاج فنذبحها ونأكلها!؟ هل هو مبدأ المنفعة؟ هل هي غريزة البقاء التي تدفعنا وتوجه سلوكنا وأخلاقنا تجاه الآخر؟ ولكن الغريزة تطلب ولا تميّز. هل هو العقل؟ ولكن العقل لا يفرق، بل يوحّد ويجرّد ويربط. هل مبادئ ومشاعر احترام الحياة تشمل فقط عالم الإنسان والحيوان (بعض الحيوان) وتتوقف عند عالم النبات (مع التمييز في ما بينها أيضا)؟ فإذا كنا غير متأكدين من أننا نشترك مع باقي الكائنات في "العقل"، فهل لدينا شك، في أننا نشترك معها في "المعاناة"!؟ هل نظرتم يوما في عيون حيوان وهو يذبح؟ هل تأملتم يوما في حيوان يعاني من المرض أو الجوع أو الفقدان؟ ألا يكفي الشعور بالاشتراك بالمعاناة والأمراض لكي يقرب بين الأنواع، أو لكي يدفعنا للبحث عن أخلاق جديدة بين ـ نوعية، او أخلاق عابرة للنوع الإنساني، تماما كما أصبحت الأمراض الحديثة (المشتركة بين الإنسان والحيوان) من جنون البقر إلى إنفلونزا الطيور... أمراضا عابرة للنوع والحدود؟ هل لأن الحيوانات الداجنة أصبحت أعضاء في المجتمع المختلط، وتلك التي في البرية ليست عضوة، يفترض أن نعاملها وفقا لقواعد أخلاقية مختلفة؟ ولكن الحيوانات البرية هي أعضاء في المجتمع الحيوي، وهي جزء من النظام الإيكولوجي الأكبر الذي نعيش فيه ومنه جميعا. ألا نعيش جميعا في نظام متكامل، حيث تستمد النباتات خضارها من الشمس فتأكلها الحيوانات، وتنتقل من حيوان إلى آخر ضمن السلسلة الغذائية المعروفة والتي تقوم على التغذي المتبادل، والتي تعتبر السمة الأساسية للحياة في المجتمع الحيوي؟ فإذا أردنا اليوم أن نبحث في أصل أخلاقنا، وفي أصل التمييز الذي نمارسه في حياتنا اليوم، علينا أن نعود إلى حياتنا البدائية (بمعنى البدايات) حيث كنا نتشارك مع عالم الحيوان والنبات العيش في مجتمع واحد. لقد عاش النوع الإنساني ملايين السنين دون انفصال أو تمييز مع باقي الكائنات، قبل أن يصبح الكلب (على سبيل المثال) شريك الإنسان الصياد، ثم شريك ورفيق الإنسان الراعي... حتى الثورة الزراعية في العصر الحجري الحديث التي تم الاستعانة فيها بمجموعة كبيرة من حيوانات العمل والزراعة والرعي مثل البقر والحمير والخنازير والفيلة والجواميس والجمال والبغال... إلخ . ولكن في تلك المراحل نفسها، لم تكن النباتات أقل شأنا. فكيف يمكن تخيل صياد من دون أدوات الصيد النباتية، وراع من دون عصاه وحجارته، ومزارع من دون بذوره وبذاره وأدوات الفلاحة؟ فإذا راجعنا القواعد التي كانت تحدد علاقتنا مع العالم غير البشري، نجد أنها انطلقت من الشعور بتبادل المنفعة ودوافع البقاء، تحت سقف العيش في مجتمع واحد، هو المجتمع الحيوي الذي يضم الكائنات كافة. وما أصول مشاكلنا الكبرى اليوم من تغير مناخ وأمراض معولمة سوى ثمن ذلك الانفصال التاريخي لتأسيس مجتمع بشري مستقل، الذي بتنا نسميه اليوم "مجتمعا مدنيا"، قائما على الإفراط في استغلال باقي الكائنات، والإفراط في النزعة النفعية، التي تتعدى دوافع البقاء الطبيعية. من الواضح أن الأخلاق التي تحكم علاقتنا بعضنا مع بعض ومع باقي الكائنات، تتسم بالنفعية أو بالنظرة المتمركزة بشريا، باعتبار أنفسنا المركز والمصدر والمرجع والمعيار للنفع. ولعل كل المطلوب اليوم تغيير المعيار الذي يحدد المنفعة والمصلحة. فالأفعال يمكن أن تصنف بالخيرة والشريرة تبعا لتأثيرها على النظام الايكولوجي كله، على المجتمع الحيوي وليس على المجتمع المدني وحده. فإذا كانت المصلحة العليا فيما مضى هي مصلحة المجتمع الحيوي أو مصلحة القبيلة، وليست النوع أو العضو الفرد في القبيلة... ثم "تطورت" لتصبح مصلحة المجتمع الإنساني "المدني"... فمن أجل المصلحة نفسها اليوم (في البقاء والمنفعة) التي باتت مرتبطة بالمجتمع الحيوي الكلي الذي يضم غيرنا من الكائنات... علينا أن نعيد النظر بأخلاقنا. فهل من العدل أن نصل إلى "مجتمع مدني" حقق المساواة الاجتماعية والعرقية والجنسانية، لكنه لا يزال يتسم بالتمييز والاستغلال البيئي؟ وإذ بتنا اليوم في عالم واحد، محكوم بتغير المناخ، وأي نشاط إنساني كبير (حضاري) في أية بقعة من الأرض يؤثر على أية بقعة أخرى في هذا الكوكب الهش، الذي بات يعاني من أمراض مشتركة وعابرة للحدود والأنواع أيضا... فنحن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن نعيد النظر في المنظومات الأخلاقية المسيطرة، أم يجب توسيعها لتشمل باقي الكائنات. وهذا ما يتطلب قاعدة حقوقية مختلفة تماما، لم يبحثها القانونيون والمشرعون بعد. | ||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||

|

التعليقات |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

الآراء الواردة في مجلة "آفاق البيئة والتنمية" تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز معا أو المؤسسة الداعمة. |

||||||||||||||||

والثاني

عدم وجود مال لتمويل هذه الأيدي العاملة، وقد يدعي بعض الغوغائيين بأن

العاطلين عن العمل هم أشخاص كسالى لا يريدون العمل لكن باعتبار أن هذه

ليست هي الحالة العامة إنما الخارج عن العام فلن أتطرق إلى هذا الادعاء

هنا.

والثاني

عدم وجود مال لتمويل هذه الأيدي العاملة، وقد يدعي بعض الغوغائيين بأن

العاطلين عن العمل هم أشخاص كسالى لا يريدون العمل لكن باعتبار أن هذه

ليست هي الحالة العامة إنما الخارج عن العام فلن أتطرق إلى هذا الادعاء

هنا.